というわけで、粘性の力は「せん断応力」として求める事が可能になったのですが、

その計算に必要な力、各層の「せん断力」を知るのは意外に厄介です。

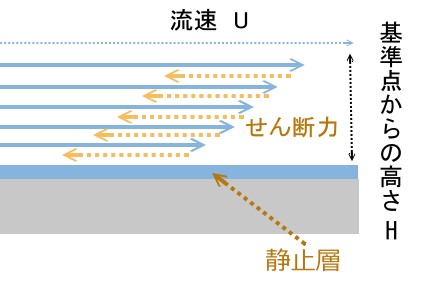

流れの中でどの部分に、どれだけ逆向きの力が掛かってるのか、

その対象になる面積はどこからどこまでなのか、

というのを調べるのは、理論計算でも実測でも楽な話ではありません。

でもって、ここでもニュートン大活躍で、彼は「せん断力」を調べなくても、

直接「せん断応力」を知る手法を開発してしまいます。

ニュートンは実験を通じ、水などの流体では、せん断応力の大きさが

流体の速度と、基準点からの高さの比、U/H に比例する事に気が付いたのです。

この図でいえば流体の速さUと基準点からの高さHの比、

U/Hの数字の大きさが、常にせん断応力に比例して変化する、という事です。

となると、以下の式に表す事が可能になります。

せん断応力(τ)= 比例定数×U/H

この比例定数は、流体ごとに特定の値を取る事が実験でわかってましたから、

この「流体ごとに決まってるせん断応力の比例定数」を粘性係数(粘度)として、

予め調べて置けば、「せん断応力」を求める式が、以下のように成立します。

せん断応力(τ)= 粘性係数(粘度 μ)×U/H

(粘性係数=粘度を表す記号はギリシャ文字のμ(ミュー))

これなら流体の持つ粘性の力「せん断応力」の計算に必要なのは観測点における流速と、

流速0の基準点からの高さだけです。

せん断力の数値は必要なくなり、計算はより楽になります。

このため、通常、流体のせん断応力、すなわち粘性の力を調べる場合、この式を使います。

でもって粘性係数(粘度)は上の計算でわかるように、U/Hの単位、すなわち1/s に掛け算して

せん断応力の単位(kg/mss)になる必要があります。

よって粘性係数(粘度)の単位(次元)はkg/ms となります。

でもって、速度と高さが同じなら、どの流体でも粘性係数(粘度)以外は同じ数字になるので、

各流体の粘性を知るには、単に粘性係数(粘度)の数字だけを比較すればいい事になります。

便利な係数と言っていいでしょう。

まあ、実際には全液体を片っ端から調べて係数を取る必要があるんですが、

地球上にある代表的な液体の粘性係数(粘度)は、ほぼ既に調べ尽くされてますから、

21世紀の我々は、その恩恵を気軽に受ける事ができます。

ただし、せん断応力がU/Hの比に比例しない流体もあり、

当然、その場合はこの計算はできません。

これらを非ニュートン性流体と呼びます。

でもって、実は世の中にある流体のほとんどは非ニュートン性流体です(笑)。

ダメじゃん、と思ってしまいますが、それでも大気、水、ガソリンなど

人間が最も活用する流体の多くがニュートン性流体なので、その実用性は高いのです。

ちなみに生クリーム、マヨネーズなどは全て非ニュートン性流体なので、

流体力学は、料理とは極めて相性が悪い学問となってます(笑)。

すなわち人類の英知がどれだけ極められても、料理教室の先生に科学の力では勝てません。

愛の勝負になるでしょう。

ただし粘性係数(粘度)は温度によって大きく動くので、この点は要注意です。

例えば水の粘度(粘性係数)を各温度ごとに書くと、

(数字は理科年表による)