さて、とりあえず1984年に入って一勝は上げたものの、悲願であるチャンピオン獲得には程遠い状態だったのがホンダエンジンでしあり、これは川本さん世代の設計限界でもありました。さらに研究所でも本社でも経営陣の一人となってしまった川本さんがF-1活動全体を統括するのはもう無理であり、そろそろ若手世代にこの仕事を引き継ぐべきだ、と考え始めます。

そんな中、後半戦になって絶不調に陥ったウィリアムズ・ホンダを心配した川本さんは、多忙の合間をぬって9月9日に開催される第14戦イタリアGPの視察に向かう事にします。この時、研究所のエンジン設計部門の責任者(所付)だった当時40歳の桜井淑敏(よしとし)さんを呼び出し、彼もレースを見に行くように命じました。

これは1985年の新車開発ラッシュが一息つきつつあり、エンジン部門の責任者でエース級の人材であった桜井さんをF-1の現場に送り込んでも大丈夫、と判断したためです。同時に、第10戦のイギリスGPにおいて新型のFW09Bが二台ともリタイアしたのを見て、もはやこれ以上待てない、というか川本さんがこれ以上勝てない現状に耐えられなくなった、という事でもあります(笑)。ホンダも本気で勝てる人材を投入するぞ、という人事なのです。

ちなみに川本さんの証言に基づくらしい「F-1 地上の夢」によると、新型車が二台ともリタイアに終わった7月22日のイギリスGP後、桜井さんはいきなり呼び出され「商品開発は一段落したんだろう、いつまで俺にF-1をやらせておく気なんだ。少しはやったらどうだ」とケンカを売られるような文句を言われてF-1の責任者にされてしまった事になってます。正式な辞令も無いままF-1部隊の総責任者となった桜井さんはその後、レジェンドの開発からレース部隊へ呼び戻された市田さんと約40日かけてエンジンの改良を行い、それを持ってイタリアGPに初めての視察に出かけるのです。

ただしこの辺り、桜井さん本人が書いた「ゼロからの挑戦 私はいかにしてF-1で世界を制したか」という妙に長い題名の本によると、ちょっと状況が異なります。

この本によれはもっと後、8月26日の第13戦のオランダGPが終わった直後に川本さんに呼び出され「F-1チームのことなんだが、どこが悪いのか、じかに見て来てくれよ」と丁寧にイタリアGP行きを頼まれた事になってます。その後、桜井さんが「見に行きゃいいんですね」と答えた所、「まあ、そうだ。それで、ついでに全体の面倒も見てよ」と辞令も無く責任者にされてしまった、という点では一緒です。

ただし、その後、初のエンジン改良に関わったのは桜井さんのみで、その後に桜井さんが市田さんを復帰させた、という事になってます。ただし、この記述が正しいなら、エンジン改良の時間は1週間も無く、その作業を桜井さんが一人でやってしまった事になります。

どっちが正しいのか私には判らんので両者併記しておきますが、関係者の直接証言でもこれだけ時間軸が異なるわけで、歴史の記述ってのがいかに難しいかを感じてください(笑)。ちなみに個人的には「F-1 地上の夢」の方が正しいと思われます。この時のエンジンの改良は熱対策のオイル周りだけ、シリンダーヘッドの修正だけなんですが、それでもたった一人の設計陣で、一週間前後で改良型エンジンは造れないと思われますし、川本さんが丁寧な口調でお願いをするとも思えないのです(笑)。

ちなみに俺がやればF-1なんてすぐ勝てる、と考えた自信家の桜井さんが改良エンジンを先に現場に送り込み、サーキットに到着してから「どうだ、いいエンジンが来たろう」と後に後継者となる後藤さんに聞くと「あれならもう金曜日のテストランで全部壊れましたよ」とあっさり言われ(すなわち予選すら走れなかった)F-1の過酷さを知りショックを受けた、という話はどちらでも同じような内容になってます。

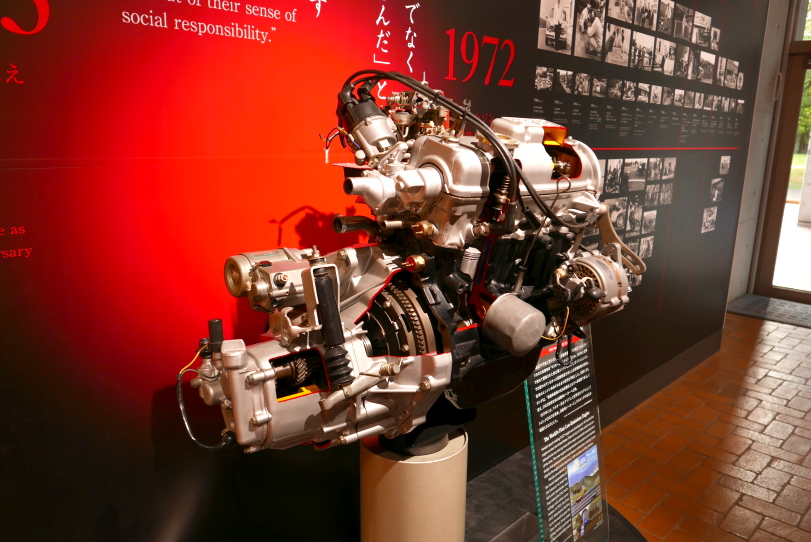

参考までにこの段階でホンダのエンジンで問題になっていたのは高熱によるピストン溶解でした。この時代のターボエンジンは燃費抑制のために薄い混合気で燃やしてました。このためガソリンが少なく筒内の冷却効果が薄れて高熱化、ピストンが溶解してしまったものだと思われます。これを知った桜井さんはオイルの循環を工夫すれば冷えるだろうと、シリンダーブロックのオイル通路に工夫をし、ピストンに回るオイルの流量を増やしイタリアGPに送り出したのですが、全く効果が無かったわけです。

ついにでながらホンダのF-1の責任者になった桜井さんは「総監督」を名乗りますが、これは正式な肩書ではなく、判りやすいようにと桜井さんが自分で考えた肩書だったと言われてます。実際、彼の跡を継ぐことになる後藤治さんの肩書はプロジェクトリーダーでしたし、中村さん、川本さん、宮本さんといった歴代の先任責任者もそんな肩書は名乗ってません。やや自己顕示欲を感じる命名ですが、そういった面も含めて有能だったのがこの桜井「総監督」だったのです。

ここで第二期ホンダF-1を黄金期とした最大の要因であったと考えていい桜井さんについて少し見て置きましょう。

彼は1967年、ホンダのF-1第一期末期に入社した人物で、当時多かったホンダのレース活動にひかれて入社した一人でした。ただし入社直後にレース活動が中止となった事もあり、以後は特に熱心なレース屋ではなかったようです。

入社後は例の問題作、H1300

の空冷エンジンの冷却ファンの設計に関わっていきなり苦労し、その後は1971年ごろに研究部門にまわされホンダの新たな目標、低公害エンジンの研究班に入りました。後のCVCCの基礎研究なんですが、この時、ホンダでも当初は触媒式の方が重視されており、燃焼式低公害エンジンの方は若手による少人数精鋭、という感じの研究チームでした。その中の一人が桜井さんだったのです。

この時、本田宗一郎総司令官は最初から燃焼式を主張してましたが、この時期にはすでに空冷エンジンの大失敗もあり、彼もやや軟化していたようです。よって研究所の多数派が主張していた触媒式に多くの研究人員を割いており、当初は触媒式の研究班が約60人、対して燃焼式は若手中心の6人だけ(設計3人、試験3人)という陣容でした。この少数の燃焼式チームを実質的に率いる形になったのが桜井さんなのです。

ちなみにこの燃焼研究チームは事実上、本田宗一郎総司令官のワガママで造られたようなもので、彼の直属組織になっていたようです。この結果、引退直前の本田宗一郎総司令官と桜井さんは直接やりあう事になりましたから、総司令官の薫陶を受けた最後の世代の人と思っていいでしょう。

ホンダが世界的な自動車メーカーへの大躍進を遂げる原動力となった低公害エンジンCVCC。

もっとも無駄のない理論空燃比の燃焼、すなわち「ガソリン 1:通常大気 14.8」 の混合比で燃やせば一酸化炭素(CO)と炭化水素(HC)は最小になる、というのは当時から判っていました、しかし、そうするともう一つの有害物質、窒素酸化物(NOx)が増加してしまう事が判明します。解決策としてはさらに薄いガソリンで燃やすしかなく、それは通常の構造では不可能でした。その対策として副燃焼室を採用したのがCVCCエンジンだったのは既に見た通りです。

桜井さんの研究チームが研究に入って約半年後、この副燃焼室方式を工夫する事で窒素酸化物(NOx)が激減する事が確認され、ホンダの低公害エンジンの開発は一気に前進します。有名なエピソード、大喜びした本田宗一郎総司令官が会社が金を出すから、銀座で好きなだけ飲んで来い、と宣言したのがこの時です。

ちなみにF-1番長 川本さんはこういった低公害エンジン、薄いガソリンを燃やす低燃費、低馬力のエンジンに我慢がならず、ホンダからの独立を考えたわけですが、桜井さんはここから発展した低燃費の研究によりホンダの社内をリードし、その低燃費に優れた設計を活かす事で、燃費制限が厳しくなったF-1ターボエンジンで天下を取る事になります。

最初のCVCC試作エンジンの設計は川本さんが行ってるのですが、その助手に桜井さんが入っていたので、おそらくこの時期から両者は面識があったはずです。その後、ホンダはCVCC技術のライセンス供与を世界中の自動車メーカーに行うのですが、桜井さんは1974年にアメリカのフォード社に送り込まれます。まだ29歳だった桜井さんはここで欧米的な文化、社会を見て驚くのですが、同時に誰が相手でも遠慮するような人では無いので、フォードの技術陣と徹底的に意見を戦わせ、やり合いました。

ちなみにこの時、当時既に伝説となりつつあったフォードのGT40、ルマンにおける無敵マシンのエンジン開発チームだった人たちと交流を持ったようです。この時の経験がF-1の「総監督」に就任した後、自動車レースの本場であるヨーロッパの連中を相手に一歩も引かず、徹底的な交渉で可能な限り有利な条件を引き出す、という行動力につながったのでしょう(多分に性格的なものもあると思うが。そういった経験が無かったはずの初代 中村監督も桜井さんに劣らず高い交渉能力を発揮していたし)。

やがて帰国すると再び研究チームに入れられ、そこで担当したのが低公害に続く低燃費エンジンの開発でした。いわゆる「50マイル カー計画」で、1ガロン(米ガロン)で50マイル走れる車を造る、というホンダ独自の研究です。これはメートル法で行くと1リッターのガソリンで約22.3m走行と言うかなり厳しい数字を求めていたものでした。

この低燃費エンジンの開発過程で、研究チームはそれまでのホンダが得意としていた大直径(ビッグボア)、短全長(ショートストローク)の太くて短い気筒(シリンダー)を捨て、全く逆の小直径(スモールボア)、大全長(ロングストローク)の細長い気筒(シリンダー)を採用、これにより驚くほど燃費が改善される事を発見します。

そのエンジンの性能に驚いた当時研究所社長だった久米さんが開発中の新型車シティに、これを搭載する事を決定します。1981年末までに発売予定だったこの車は既に開発がかなり進んでいたのですが、急遽、この低燃費エンジンに切り替えられる事になり、桜井さんはその開発チームに合流する事になりました。そして僅か8カ月の開発期間で、試験用エンジンを量産車用の直列4気筒1200㏄エンジンにまとめあげ、これが大ヒットとなったシティの心臓となります。

トールボーイと呼ばれた当時としては珍しいの背の高いスタイルが若者にウケて爆発的大ヒットとなったシティですが、本来は低燃費エンジン搭載も売りの一つでした。コンバックス(COMBAX)エンジン=COMPACT(コンパクト) BLAZING

(ブレイジング)-COMBUSTION(コンバッション) AXIOM(アクシアム)

(高密度速炎燃焼原理)と名付けられたこのエンジンは10モード走行でリッター19㎞を走り、さらに発売翌年に追加されたE型は10モード走行でリッター21㎞という数字を記録しています。

そして若者向けだったシティに、当時、日本車の間でブームになりつつあったターボエンジン搭載の話が出て来ます。このシティ用ターボエンジンの開発も桜井さんが責任者を務め、たった約10カ月の開発期間で完成させてしまいました。当時のホンダは低燃費エンジンに力を入れており、排気タービンの過給でパワーアップするターボ車の開発では完全に出遅れていましたから、かなり無茶な開発だったと思います。

こうして早くも1982年9月の発売にこぎつけたシティターボは大ヒットするものの、いわゆるドッカンターボ、アクセルを踏んでから排気タービンが回ってエンジンがパワーアップするまでの時間差(ターボ ラグ/Turbo

lag)が大きく、しかも突然ドカンとトルクが上がるので運転していると怖い、という車になってしまいました。まあ、これを面白いと感じたドライバーも多かったようですが…

ただしこの辺りはターボ車の開発ではるかに先行していたはずの日産などでも同じようなものでした。後の日産の最高級車、シーマはこのドッカンターボのおかげでじゃじゃ馬のような高級車とか言われてましたし。この辺りの作動が安定して来るのはもっと技術が進んだ1990年代後半からでしょう。

ただし桜井さんが書いたものを読むと、どうもある程度狙ってドッカンターボにしたフシがあります。その開発にあたり、当時のラリー用マシン、ルノー5(サンク) ターボを参考したと言っており、どうも一部は確信犯だったような気もします。ちなみにこの時代のルノーはF-1でもラリーでもとにかくターボエンジンを投入という、ターボ界の教祖的な存在でした。

この後、桜井さんは一度、開発の現場を離れたりもするのですが、この二つの経験、「低燃費エンジン」「強力なターボエンジン」の開発が後にF-1総監督になった後、大きな資産となり、無敵ホンダ・ターボエンジン開発の大きな原動力となるわけです。

さて、話を1984年に戻しましょう。

年間16戦の第14戦と言う段階でF-1エンジン開発の総責任者にされてしまった桜井さんですがサンマリノGPを見て大きなショックを受けます。自分の改良したエンジンが全く役に立たなかったのも衝撃でしたが、それよりも実際に走ってるウィリアムズ・ホンダのマシンのコーナーからの立ち上がりの悪さ、ホンダエンジンの伝統である、一度回転数を落とした後の加速の悪さに驚くのです。

特にシケインでは他のチームのマシンがリズムよく減速、加速で走りにぬける中、ウィリアムズ・ホンダのマシンのもたつき、リズムの悪さが目につきました。コース横で見ていても減速でマシンが暴れ、その後の加速のエンジン音もズブズブといった感じで全然回って無いのが判ったとされます。そして決勝では当然のように二台ともリタイアに終わりました。

桜井さんは視察直前に現地のチームに現在の状況を確認していたのですが「さほど問題ない」という回答を得ており、それほど心配せずに現地に乗り込んでました。よって、この現実を見て愕然とします。

「全然、話が違いますね」と川本さんに話しかけたところ 「本当だな、最悪だよ」という答えが返って来て、ここから桜井さんはチームとエンジン設計の大改革が必要な事を悟ったのです。その後、レースエンジン設計チームに復帰した市田さんを連れて次の第15戦ヨーロッパGP(ドイツのニュルブルクリンクで開催)にも乗り込みましたが、ここでも2台ともエンジントラブルでリタイアに終わりました。ちなみに久しぶりにレースに復帰した市田さんは、ホンダのF-2第二期の黄金期を造った一人ですから「こんなのホンダのマークを付けてやってるレースじゃない」と激しいショックを受けたと証言してます。

結局、そもそも問題を認識できないから進歩が無い、あるいは上部からの叱責を恐れて正しい情報を上げて来ないから対策が取れない、どちらにしろ今のチームのままではダメだ、と考えた桜井さんは市田さんと共に、エンジン設計のゼロからのやり直しを決定、さらにチームの人員を古参のベテランから、全く真っ白な状態で余計な先入観が無い若手中心に切り替える事を決心します。

いずれにせよ勝負は翌1985年となるわですが、この改革が当初はホンダチームに大混乱を招き、その大混乱を乗り越えながら3連勝を含め年間計4勝と言う、ホンダF-1始まって以来の快挙を、この年に成し遂げる事になります。

といった感じで、その辺りのお話は、また次回。