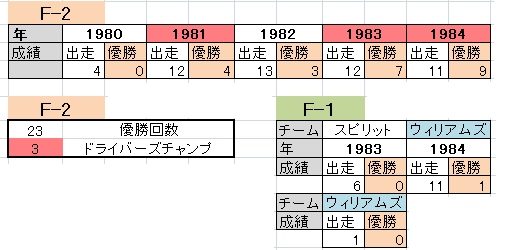

F-1番長、川本さんの率いるホンダ四輪レーシングチームは、1980年にヨーロッパF-2、1981年に日本のF-2に参戦を開始、どちらでも間もなくチャンピオンエンジンを獲得し、順調な復帰を飾りました。ただし1982年のヨーロッパF-2は唯一、全戦参加した年でチャンピオンを獲れずに終わったのですが、この年に川本さんはいよいよ15年ぶりのF-1復帰を決断します。

この辺り、1981年にヨーロッパと日本でF-2チャンプを獲って自信を深めていたのが最大の理由ですが、もう一つ、ホンダ内部にも大きな動きがありました。まず翌1983年10月、レースには乗り気ではない二代目社長 河島さんが引退、三代目にしてレース大好き人間の久米さんに社長交代となります(この人事を久米さん本人は1982年の段階で知ってたはず)。

さらに同年、F-1番長の川本さんも本社の常務に就任、彼は技術研究所の副社長も兼任してましたから(1986年には研究所社長に就任)、ホンダのトップはレースをやりたくて仕方ない面々が占めるようになったのです。

この状況で最も理想的なのは1984年からの全面参戦であり、このため1983年にデータ取りを主とした試験参戦が計画され始めます。第二期F-1においては、当初からエンジン供給のみで考えていたので、ホンダが設立したレーシングチーム、スピリットにシャシーを造らせ、これを使って途中参戦、とにかく走ってみることにしたのでした。

ただし1985年のホンダの新車開発ラッシュに完全に重なるスケジュールになってしまい、レーシングエンジン設計の主力だった市田勝巳さんが市販車レジェンドの開発に取られてしまったのは既に述べた通りです。このため、F-1エンジン設計には多忙だったはずの(笑)川本さんが復帰、本人にとってもホンダのレースエンジンとしても初めてのターボエンジンの開発に臨むことになります。ちなみにこのエンジンで後に一勝を上げるのですが、川本さんがゼロから設計に関わったエンジンでF-1で勝ったのはこの時のみでした。といっても世界中探してもF-1で勝ったエンジン設計をした巨大企業社長なんてこの人くらいでしょうけども(久米さんもF-1では勝ってない)。

ただし川本さんの設計によるF-1エンジンではこれが限界でした。以後はなかなか勝てず、このため1984年後半戦からF-1「総監督」に就任した桜井さんと、レジェンドのエンジン開発を切り上げて復帰した市田さんが完全新型のターボエンジンを開発、翌1985年6月のカナダGPから投入して来ます。これが1985年中に3連勝を含む計4勝をあげ、以後の無敵ホンダ伝説の始まりを告げる事になります。

1983年に途中参戦ながら15年ぶりのF-1参戦を果たしたスピリット ホンダ

201C(右)と、翌1984年のダラスGPで17年ぶりにホンダエンジンに優勝をもたらしたウィリアムズ ホンダ

FW09(左)。この辺りまでが川本さん世代エンジンのマシンで、翌1985年は6月の第5戦カナダから、市田さん設計による新世代エンジンが投入される事になります。

実は当初、ホンダは、というか川本さんはV10ターボと言うF-1エンジンとしては前代未聞の多気筒ターボエンジンでの参戦を計画しました(実戦投入されていたら現在に至るまでF-1では唯一のV10ターボだった)。このため川本さんは1982年の夏休みに若手の北元徹さんを始めとする数人を引き連れ万座のプリンスホテルに籠り、ホンダお馴染みのエンジン設計合宿を行います。巻き込まれた若手の皆さんこそ気の毒で、せっかくの夏休みを全て無給で仕事に駆り出されたわけですから、今なら確実にブラック企業のリスト入りでしょうね…。ただし参加は志願制だった可能性もありますが、この辺りは不明です。

V10レイアウト採用の理由は川本さんがターボエンジン開発の経験が無く、とりあえずターボ無しでも十分な馬力が出ればいいだろう、そこにターボの過給が加わればさらなる馬力が出るだろう、と考えたからでした。ただしこれは後にご本人も「ぼくら古い世代の限界」と認めたように、ターボエンジンの基本からはズレる設計でした。強烈な吸気力で一気に空気とガソリンを気筒(シリンダー)に詰め込むターボエンジンは従来のガソリンエンジンとは別物であり吸気タービンとのバランスを考えて設計しないと十分な性能は引き出せません。

が、当時のホンダは1982年発売のシティ ターボで初めてターボ車の開発を経験した段階であり、レースエンジンでの搭載経験はゼロでした。特に既に現場を離れていた川本さんにとっては完全に未知のジャンルだったのです。逆に、このシティー ターボの開発に深くかかわっていたのが、1984年後半からホンダのF-1活動を引っ張て行く桜井さんであり、その経験が後の無敵ホンダF-1ターボに強く生かされる事になります。

ちなみにこの時期のホンダのライバル、ポルシェは1975年の市販車、911からすでにターボを搭載していました。レースでも例のリアルチキチキマシン猛レース、CAN-AM(カンナム)レースで1972年から投入を開始し、十分な経験を積んでいたのです。このため、ホンダがF-1に復帰した1983年はポルシェエンジンの絶頂期でした。

おなじ西ドイツのBMWも1973年からすでに2002ターボを市販してましたし、ツーリングカーでのレースエンジンに搭載した経験があり、F-1でも1982年にターボエンジンを投入開始しています。この二社のおかげで、自動車用排気タービン周りは西ドイツのメーカーが支配していたのですが、この点はまた後で。

さらにフランスのルノーはF-1にターボ過給エンジンを持ち込んだ始祖であり、1977年からすでに搭載を開始、1979年のフランスGPではターボエンジンによる初勝利を記録しています。この点、フェラーリは出遅れてるんですが、それでもすでに1981年からF-1ではターボエンジンに切り替え済みでした。ここに1983年からホンダは乗り込んでいったわけです。

とりあえず川本さんによって設計されたV10

ターボエンジンは、無事に最終組み立てま漕ぎつけます(3台完成したとされるが一度も動かさなかったらしい)。ところがその段階で、1983年からF-1では燃費規制が始まる事が判明、レース中の給油が禁じられたため、ガソリン1リッターで1.4㎞という当時のレーシングカーとしてはかなりの燃費を要求される事が判明します(ちなみに2020年現在だと燃費は2㎞を軽く超える)。

このためパワーは出ても燃費の悪いV10は現実的では無くなります。よって急遽、常識的なV6ターボエンジンとして再設計される事になるのですが、すでに開幕は迫っており、時間の不足からすでに実績のあるV型80度 6気筒のDOHC

2000㏄ F-2エンジンを改造して使用する事が決定するのです。が、F-2は自然吸気の2000㏄、ターボ搭載のF-1は1500㏄ですから、500㏄程、燃焼室、すなわち気筒(シリンダー)を小さくする必要が出て来ます。

ここで川本さんは単純に気筒(シリンダー)の長さを短くカットして体積を減らす設計を選択しました。いわゆるショートストローク化ですが、もともとホンダのレースエンジンは伝統的にビッグボア(大直径)、ショートストローク(短全長)という設計でしたから、これは前代未聞の超ショートストロークエンジンの誕生を意味しました。

この点には事実上の代理監督だった宮本さんを始め、ほとんどが反対したのですが、川本さんはどうせ実験的エンジンだ、という事もあり、押し切ってしまいます。

後にこれまた川本さんは「はっきり言って何も知らないでただやってた」と認めてますが、F-1エンジン、特に低燃費が要求される場合のターボエンジンとしては失敗と言って良い構造でした。このため、後に桜井総監督&市田さんのエンジン設計コンビが1984年にチームを引き継ぐと、全く逆の設計、スモールボア(小直径)、ロングストローク(長全長)の気筒(シリンダー)に180度設計方針を変更、これが無敵ホンダターボの基本設計となります。

こうしてV6ターボエンジンの設計が始まるのですが、実際に組み上げて動かすとなるといろいろ問題が出て来ます。

まずホンダ自身、ターボエンジン開発の経験がほとんどなく、日本国内でも同じような状態でしたから、必要な部品の多くは西ドイツのメーカーを頼る必要がありました。ところが、ホンダから注文を受けた西ドイツのKKK(排気タービン)、マーレ(高熱ピストン)、ボッシュ(燃料噴射とそのコンピュータ制御部)、はホンダが市販車でも部品を採用して大量注文をしない限りレース用の部品を売らない、あるいは注文してもなかなか部品を寄こさない、と嫌がらせに近い事をやって来ます。これを見てドイツの奴らはポルシェやBMWとグルになってやがる、そんな連中の部品なんて要らねえ、と激怒した川本さんは、これらとの会社の取引を全て蹴ってしまうのです。逆に言えば既にホンダはそこまで警戒される存在でした。第一期の時の東洋の田舎から来たお客さん、という扱いでは既に無かったのです。

この辺りのホンダはホンダの道を行く路線は、本田宗一郎総司令官直伝のホンダDNAとも言えるでしょう。無茶なんですけどね。ただし第一期の時代に比べれば、はるかにホンダと日本の部品メーカーの技術力は充実してましたから、この辺りの問題もなんとかなってしまいます。

なので排気タービンはシティーターボの排気タービンを製造していた石川島播磨重工(IHI)に発注、ピストンの燃料噴射周りは自社開発、対高熱ピストンは1985年から投入された新型エンジンで熱量を下げて対策、としました。ちなみにF-1用排気タービンの話を受けた石川島播磨重工業は当初、迷惑な話だという感じだったようですが、これを切っ掛けにレースマシン用の排気タービンに本格参入、以後、自動車用ターボチャージャで世界のトップメーカーの一つに成長する事になります。

そんな感じでやや迷走したものの、翌1983年2月にはカリフォルニアのサーキットにエンジンを持ち込んでテスト走行にまで漕ぎつけます。ここでそこそこのタイムが出たため、川本さんは最終的に年内のF-1参戦を決断したようです。そしてこの年はF-2に参戦させず、F-1シャシーの設計を担当させていたスピリットチームに参戦準備を命じます。ただしすでに開幕直前ですから、実戦参加は7月の第9戦 イギリスGPからとなり、ドライバーには前年のスピリットF-2で戦ったステファン・ヨハンソン(Stefan

Nils Edwin Johansson)が採用されました。

こうしていよいよ、ホンダのF-1第二期がスタートするのです。とりあえず、この時期のホンダのレース活動を再度確認しておきましょう。

1983年は6戦をスピリットで走り、最終戦だけは翌年からエンジン供給が決まっていたウィリアムズが搭載して走りました。そして翌1984年からはウィリアムズから全戦参戦、やや運もあったのですが早くも1勝を上げます。F-1参戦2年目で1勝、というのは第一期と同じ流れですが、第二期の場合、1980年からF-2で基礎を積んでいたので、実質4年目、という所でしょうか。とりあえずここら辺りまでが川本さん世代のエンジンとなります。ただし実際は1985年の途中までは旧エンジンだったのですが全く勝てず、ホンダの快進撃が始まるのは桜井&市田による新世代エンジン登場後となるのです。

とりあえず今回は、第二期ホンダの最初の車、スピリットの201Cを見て行きましょう。