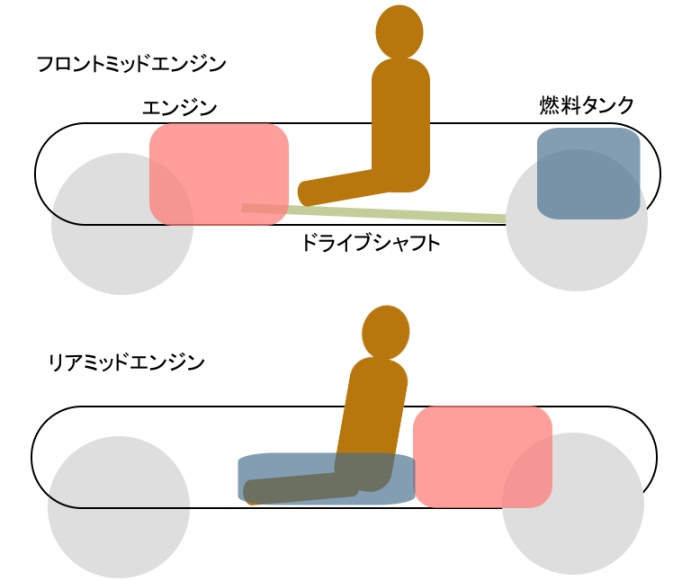

そのホンダF-1設計の参考用に購入されたのが、この1961年製造の市販F-1マシン、クーパー・クライマックスのT53。

その名の通りクライマックスエンジンをリア(後部)に搭載しているクーパーチームのマシンです。実は前年の1960年にデビューしているので2500㏄エンジン時代の型落ち車ですが(F-1が1500ccになったのは1961~1965の5年間)、エンジンを1500ccに乗せ換え、自力で車の開発が出来ないチームに対して市販されていたもの。当時はこういうのは珍しくなく、確認できる限りでもクーパーはこの車を27台以上造り、少なくとも20台以上を売りさばいたようです(クーパー自身は1961年には使用せず1500㏄用新型車をデビューさせた。そして一勝もできず惨敗)。

ちなみにクーパーはリア・ミッドエンジン(ミッドシップ)構造を採用し、ドライバー&コンストラクター(製造者)の両方でチャンピオンを獲得した最初のチームでした。F-1のリア・ミッドエンジンが最初に登場したのがいつなのかは確認できなかったのですが、その開発にもっとも熱心だったのがこのクーパーで、1957年ころからすでに投入し始めたようです。

その後、1959年のリア・ミッドシップ マシン、T51で

“サーの爵位持ちレーサー” ジャック・ブラバム(Sir

John Arthur "Jack"

Brabham)がチャンピオンを獲得、さらにこのT53で1960年も二年連続でチャンプになり、この結果、それ以後は全てのチームがリア・ミッドシップを採用して現在に至ります。

後にホンダのF-1活動における最大の恩人となり、さらにホンダエンジンによりF-2で前代未聞の連勝記録を残す事になるのがこのブラバム殿下なんですが、その点はまた後で。

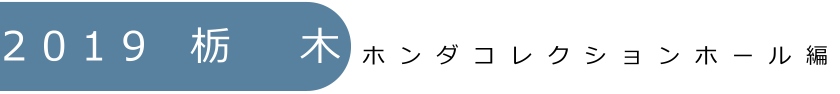

ミッドエンジン(ミッドシップ)についても少しだけ触れて置きましょう。F-1ではクーパーが登場する前からすでにミッドエンジンが普通でしたが、フロント(前置き)ミッドエンジンだったのです。この点はよく誤解されてますから要注意。リア(後部)エンジンになったからミッドエンジンだ、ではなく、もともとミッドエンジンだったのを車体後部に置くように変更したもの、なのです。

前後の車軸の内側に重いエンジンを置くことで重心位置に近づけ、カーブを曲がる時の理想的な前後バランスを獲ったのがミッドエンジン(ミッドシップ)構造です。でもってこれには運転者の前部、フロント側にエンジンを積むものと、運転者の後部、リア側に積むもの、二種類の搭載方法があるのです。

フロント ミッドエンジンの代表選手、トヨタ2000GT。

ボンネットを見れば判ると思いますがエンジンは左右の前輪を繋ぐ線、車軸の後ろに位置してます。これがフロントミッドエンジン構造です。車輪とサスペンション以外にもラジエターやらライトやらを長いエンジンの前に置く必要があり、この結果、鼻づらが長くなる傾向があります。

これはそれほど珍しい構造ではなく、後のスズキ カプチーノやホンダでもS2000がこの構造です。マツダの歴代RX-7

もですね。

対して後部に置くリア ミッドエンジンの代表例、ロータス・ヨーロッパ。後部に置く場合、ライトやらラジエーターやらは車体前面に持って行けるし車輪とサスペンションもエンジンの後ろに回せますから比較的全長が短く収まります。これもそれなりに見られる構造で、日本だとトヨタMR-2(ミッドエンジン、リアでMR)、マツダの伝説の軽自動車AZ-1などがそうです。

ただしどちらにしろ前後の車軸の内側にエンジンを置く以上、ミッドエンジンでは座席を置くスペースはほとんどなく、自動的に2座席になります。ミッドエンジンが2人乗りだらけなのはスポーツカーだからでもデート用だからでもなく、それしかやりようが無いのです。

ちなみ後ろに置けば何でもミッドエンジンではなく、ポルシェの911シリーズ、フォルクスワーゲンのビートルなどは車軸の後ろにエンジンが飛び出してますから、バランス的なメリットは何もない、単なるリア(後部)エンジンとなります。

F-1では1950年代まではフロント・ミッドエンジンが主流だったのですが(やけに鼻づらが長い車が多いのはこのため)、1960年代には一気にこれがリア・ミッドエンジンに切り替わってしまいます。当然、それには多くのメリットがあったからでした。この辺りをざっと図にして見ましょうか。

大馬力のF-1は燃料を食いますから、当時でもすでに100リッタークラスの燃料が積まれてました。フロント・ミッドエンジンでは前後の重量バランスをとるため、これを後部に搭載します。ところが走ってるうちに燃料は軽くなりますから、前後の重量バランスが崩れてミッドエンジン構造のメリットが薄れてしまいます。さらにケツが軽くなるという事は後輪を押し下げる力が弱くなるので、接地圧が下がり高馬力のF-1エンジンではカーブでの後輪のスリップ、ホイルスピンなどが生じしやすくなり、まともに走りにくくなります。

この点、リア・ミッドエンジンなら最初から最後までエンジンの重量は変わらないので駆動輪である後輪の接地圧は一定のまま維持されるのです。この結果、燃料はドライバー左右や後方の空き空間、車体の中央付近に積むことができ、重心位置にあるため燃料が減って来ても前後バランスも、タイヤの設置圧も悪影響を受けません。

さらに言えば、前のエンジンで後輪を駆動するには長いドライブシャフトが必要です。高馬力に耐えるため、頑丈に造られるこれはどんなに軽くても数十kgはあるので、少しでも軽くしたいレーシングカーでは邪魔になります。さらに床下を通すため、運転者の着座位置は必然的に高くなり、それに合わせて車高も上がります、その結果、重心も上にずれますから安定性が悪くなりますし、空気抵抗的にも不利です。が、リア・ミッドエンジンならドライブシャフトは不要であり、軽くなった上にドライバーの着座場所を床位置まで下げれますから、車高も下げれます。いいことだらけ、と考えていいでしょう。

ロータスが初めてF-1用に設計、製造したマシン、ロータス 16。

1958年にデビューし、1960年までF-1とF-2の両方に参戦していましたがF-1では未勝利に終わってます。クーパーによるリア・ミッドシップ時代到来直前のマシンですから当然、フロントミッドシップ。前輪の車軸の後ろにエンジンを置いてるため、こんなに鼻づらが長くなっています。これがフロント・ミッドシップ時代のマシンの特徴です。靴みたいなスタイルだ、と個人的には思っております。

ちなみにこの写真はホンダのメモリアルホールではなく、ラスベガスのインペリアルホテルにあった自動車博物館で撮影したもの。解説が適当ではっきりしないのですが、おそらく1958年のF-2用マシンだと思います。まあ、この時代のマシンを外見でF-1かF-2か見分けるのは極めて困難なんですけどね。

ちなみに15年近く前に行った時のものなんで、今でもこの博物館がまだあるかどうかすら知りませぬ。この点はご容赦を。

でもってこちらがリア・ミッドシップ時代のF-1の形。全然違いますね。特にドライブシャフトが無いことから出来る車高の低さには注目しといてください。これが重心を下げ、曲がる時の安定性に繋がりました。ホンダはこのリア・ミッドシップ時代にF-1に殴り込んだわけです。

ここでもう一度、同じ写真を。

左側に見えてる後輪はホンダのRA-271のもので、わずか2年で、F-1の車輪はこんなに太くなったのか、というのを見てください。それでもまだ通常の溝付きタイヤなので限界は低く、後にハイパワーな3000㏄エンジンになり、さらにウィングが付いてタイヤの接地圧が上がって来るとこれでは滑ってしまってまともに走れなくなります。F-1も含めたあらゆる自動車は常にタイヤの接地によってのみ、走り、止まり、曲がるわけですから、そのグリップ力は極めて重要なのです。ちなみに後輪の方が太いのは駆動輪の強烈な回転で地面を蹴っ飛ばすのに十分な接地面積を稼ぐためです。高馬力エンジンに細いタイヤだと摩擦力が足りず、空回りするホイルスピンが生じます。

この結果、1971年からは溝の無いスリックタイヤ(Slick

tyre/平滑タイヤ)、表面を摩擦熱で溶かして粘着性を持たせ、ガムテープのように地面に貼りついて走るという豪快なタイヤがF-1では用いられる事になります。

ただし1998~2008年だけは溝付タイヤが使われましたが、これも表面を溶かすタイプで、接地面積を減らして速度が出過ぎないようにするための溝だったのです。もっとも採用したところ、接地面積が減ってコーナリング速度は確かに落ちたのですが、車輪の摩擦抵抗(厳密には摩擦では無く粘着力だが)も落ちたので今度はストレートの最高速が上がってしまう結果になります。このため、2009年からは以前と同じスリックタイヤに戻されました。

ついでに言えばF-1のタイヤは1980年代に入ってからラジアル化、走行中に変形しにくい硬いタイヤへと変化するのですが、この辺りはちょっとメンドクサイ話になるので、今回はパス。

1970年代以降、レーシングカーの標準装備となったスリックタイヤ。あらあら、こんなボウズになるまでタイヤを使うなんて、F-1チームってそんなにお金がないの、と思ってしまいますが、これは溝ではなくタイヤの表面を摩擦熱で溶かしてその粘着力で貼りついて走るタイヤなのです。当然、走ってるうちにどんどん表面が剥がれて粘着力は落ちて行きますから、レースによっては途中で交換が必要になります。

そんな用法のためタイヤの摩擦抵抗(厳密には摩擦ではないけど)は大きくなりますが、それでもスピンを恐れてアクセル踏めないよりずっとマシ、強烈なエンジンのトルクと高回転をキチンと受け止めてくれる方がいい、という事です。ちなみにこのタイプのタイヤは四輪レースだけではなく、二輪でも使われてます。ついでに表面に排水溝が無いので雨の濡れた路面では走れず、雨天時は排水用の溝が付いた専用のレインタイヤを履く事になります。

話をクーパー・クライマックス T53

に戻しましょう。

ちなみに勘のいい人は気が付いたと思いますが、正面からの写真は失敗しております…。まあ検索掛ければいくらでも画像が出て来ますから、そっちを見てください(手抜き)。ついでに驚くほど質素な運転席のシートも見て置いて下さい。

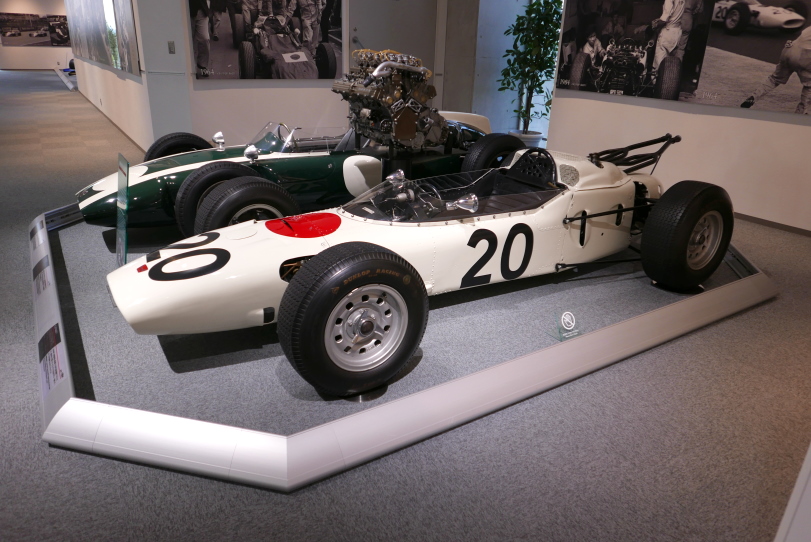

前輪のサスペンションは車体から伸びた上下のV字形支柱で車輪を支え、斜めにスプリングを挟んで衝撃を吸収するダブルウィッシュボーン式。その構造を理解するのにいい資料ですから見て置いて下さい。1970年代からはスプリングが車体内に取り込まれるプッシュ

or

プル式のインボード(内臓)式ダブルウィッシュボーンになってゆき、一見しただけで構造を理解するのは無理ですから。ちなみにスプリングのすぐ下側にある一本棒はハンドルに繋がる操舵用のステアリングロッド。

レーシングカーでは早い気時期から、このように四輪がそれぞれ独立した構造、オモチャの車のように左右のタイヤが棒などで直結されてない独立懸架が普通でした。こうしないと急カーブなどで右の車輪が跳ね上がるのにつられて反対側の車輪まで動いていしままい、まともに走れなくなるからです。

展示のT53の解説に戻りましょう。

2500㏄時代の車ながら、まがりなりにもチャンピオンマシンですから、ホンダはこれを研究用に購入したのだと思われます。ちなみにイギリスのレーシングカーマニアのサイトによると、1961年12月製造の19-61号車

とされ、すでにデビューから2年落ちの車です。それでも翌1962年のF-1にも何台か(少なくとも3台以上)参戦してますので、まだまだ現役のマシンではありました。ただし実力的には完全に時代遅れでしたが…

この車は、1960~62年の二輪世界GP 250㏄クラスにホンダのライダーとして参戦していたボブ・マッキンタイア(Robert

"Bob" MacGregor

McIntyre)がもともとは所有していたものと言われています(中村良夫さんの著書やF-1地上の夢に記述がある)。

彼は中堅ライダーというべき存在で、1962年は同じホンダのジム・レッドマン(James Arthur

Redman)に次いでランキング2位につけていたました。さらに世界GPとは別に開催されていたいわゆるノンタイトルレースでも走っており、その中の一戦、8月にイギリスのオールトン・パーク戦に出場し、そこで事故死してしまったのです。先にも書いたように1962年はホンダの二輪レーサーの厄年であり、死者、負傷者が連続し、彼もその一人だった事になります(ただしこのレースにはホンダは無関係)。

当時、ジョン・サーティスのように二輪から四輪に転向するライダーは多く、マッキンタイアもそういった計画を持っていた一人でした。彼はあらかじめその練習のためにこの1961年型クーパーを買っていたのですがその死亡によって残された家族はこれを持て余してしまいます。そこで相談を受けたレッドマンがホンダに話を持ち掛けた所、当時既にF-1進出を考えていたホンダも渡りに船、という事でこれを買い取るのです。当時はまだ個人で買える価格だったのだなあ、というあたりは時代の差でしょうね。

ただしイギリス側のレーシングカーマニアの情報によるとマッキンタイアがこれを購入したという記録は無く、最初から大倉商事を通じてホンダが購入したことになっています。なので、どうもマッキンタイアは購入の予約だけして、まだお金を払う前に死亡してしまった、という可能性あり。あるいはそもそもマッキンタイア説は誤り、という可能性もありますが、中村さんがそう証言してるので信じるしか無いでしょう。

ただし中村さんの著作やそれを参考にしたと思われる「F-1地上の夢」の記述、1961年末にホンダにこの車が届いたので走らせてみた、は完全な間違いです。そもそもマッキンタイアの死が1962年8月であり、さらに1961年の12月に造られた車を年内に日本に持ち込んで走らせてみるのは無理でしょう。これは1962年秋以降の事となります。

余談ですがRA-271や後の空冷F-1の車体(シャシー)を設計した佐野彰一さんによると、「Hondaの文化ってね、やりっぱなしなんですよ。だから、後になって、昔のことがわからなくて困っちゃうのね」だそうで、実際、当時の記録はほとんどまともに残ってないんだとか。そもそも机に向かって図面以外のものを書いてると仕事をさぼってると怒られたそうな…

よって、この時期のF-1関連の事実関係については個人の回想に頼る部分も多く、このためホンダが参戦した古いレースに関する記述は要注意なのです。事実関係のあいまいさに関しては旧日本海軍並みの強敵と言っていいでしょう。ただし中村さんは例外的に多くの記録を個人で残しており、信用できるはずなんですが、それでもこういった錯誤は起こるのです。モノをキチンと調べて書くって大変なのよ。

ついでに大倉商事は当時、ホンダがヨーロッパに進出するに辺り世話になっていた大倉財閥系の商事会社で、マン島TT初参戦などの時も、ここの社員としてホンダの二輪チームは出国及び外貨持ち出しの許可をとってます。これは当時はまだ海外に出るのも許可制であり、単にイギリスまで二輪のレースに行きます、では当時の審査を通らないと思われたからでした。

さらについでにいくつかの資料では購入したのは2500ccエンジン搭載のT53だったとされますが、これも間違いで既に1500㏄エンジンに交換されているタイプです。

ただし買ったはいいけど、F-1のドライバーはもちろん、メカニックも居なかったホンダではキチンと走らせることができませんでした。それどころかエンジンをまともに回す事も出来ないまま、途方に暮れる事になります。そもそもレース用のF-1

はスイッチを入れれば誰でも走らせられるような機械では無かったのですがそんな事は誰も予想してなかったのでした。

その救世主となったのが、1959、60年、と2年連続でF-1のチャンピオンを獲っていたあのジャック・ブラバムでした。

彼は三連覇に失敗した1961年からシーズンが終わると日本に立ち寄り、ホンダに顔を出すようになっていたのです(オーストラリア人なのでヨーロッパからの帰路に日本経由ができた)。中村さんによると当時二輪の世界GPで破竹の進撃を続けていたホンダに興味を持ったのだろう、という事ですが、その二度目のホンダ訪問となった1962年末、その状態を見てもらうよう頼み込みました(T53はそもそも彼が二度目のチャンピオンを獲ったマシン)。

もともと技術者でもあった(機械工場を経営してた)ブラバムはマシンのセッティングもお手のもので、彼がキャブレターを調整するとすぐに全開でエンジンが回るようになり、ホンダの関係者を驚かします。

最終的にF-1では両者が手を組むこと無く終わるのですが、ブラバムは終始ホンダに好意的で、最初の参入で右往左往していた中村さんに何度も手助けしています。後にグッドイヤーがF-1のタイヤに参入する時に、これを有利な条件でホンダに紹介したのも彼です(1965年のメキシコGPはホンダとグッドイヤー、両者の初勝利だった)。

そして後に1964年のホンダ訪問で久米さん(後の3代目社長)が設計していた市販車用エンジンがF-2に使えるぞ、とブラバムが提案します。このブラバムと組んでのF-2参戦では当初は大苦戦するものの、やがてヨーロッパのF-2

レースの歴史をひっくり返してしまう連勝記録を打ち立てる事になるのです。これもまた後で少し詳しく見ましょう。

余談ですが、ホンダのF-1番長にして後の4代目社長である川本さんが研究所に入社して間もなく、所内のどこかにF-1マシンがあると聞きつけます。あこがれのF-1マシンが日本に、それどころか自分のいる会社の敷地内にある事に衝撃を受けた川本さんは、昼休みに研究所中を探しまわったそうな。やがてシートをかぶせたままの状態で保管されてるマシンを発見、勝手に運転席に乗り込んで感動してた、というのがまさにこの車です。川本さんは1963年入社ですから、その年の夏の段階ではすでに研究は一通り終わってたのでしょう。

といった感じで、やや中途半端ですが、今回はここまで。