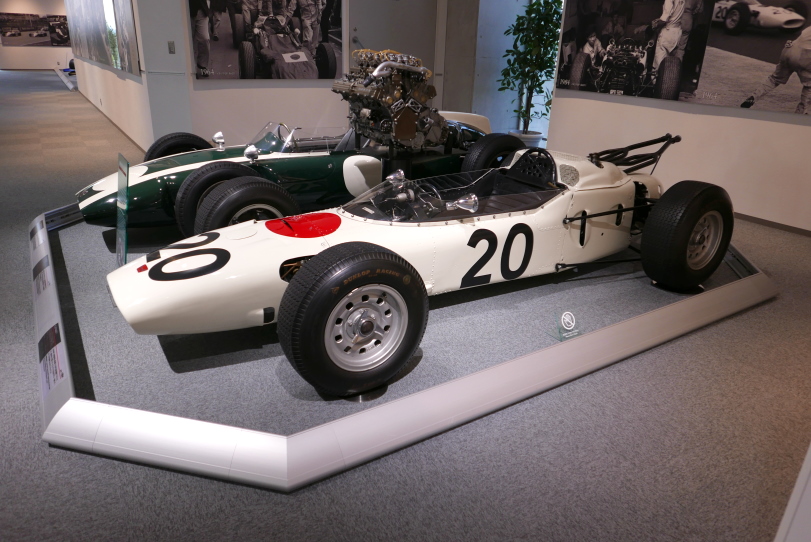

というわけでホンダのF-1の始まり、1964年のマシンRA-271。

ホンダの第一期は最初の2年が1500㏄エンジン時代、後半の2年が3000㏄エンジン時代となります。

なのでこのRA-271は1500㏄エンジンで、第一期ホンダF-1の中では例外的に車体後部のエンジン部までキッチリとカバーが付いてるのが特徴です。ちなみに後部のカバーは当初もっと大きく、排気管などまで覆うモノだったのですが、霊柩車のように後部がデカいスタイルに「犬小屋みたいな車を造りやがって」と本田宗一郎総司令官が激怒、小さく削らせた結果、この形に落ち着いたもの。

1964年のドライバーはアメリカ人の新人好青年、R.バックナム(Ronnie

Bucknum)で一台のみのエントリーでした。ただし、1964年は途中参戦の上に出走しなかったレースもあり、RA-271はわずか3戦走っただけで終わってます。

これ以前にも研究用に造られたRA-270というマシンがあったのですが現存しないようです。ただしRA-270はエンジンテストのために造られた車体(シャシー)で、レースでの出走を前提としてないモノでした。当初、ホンダはエンジンの供給のみの参戦の予定だったからですが、すでに書いたようにロータスのコーリン・チャップマンの裏切りでこの話はご破算になり「ホンダはホンダの道を行く」の有名な文句の元、車体の独自開発が始まるのです。

奥に見えてるのは1961年型のF-1マシン、クーパー・クライマックス T-53(Cooper Climax

T-53)の市販19-61号車

。ホンダがF-1 参戦に当たり、研究用に購入したものですが、これについては後述。

ちなみに現物はびっくりするほど小さく、この車体で、むき出しの運転席で200㎞/h超えて走ってるってのは狂気だと思います。実際、初期のF-1は事故だらけ、死者だらけという恐ろしい競技でした。1950年から2019年現在まで70年近いF-1の歴史の中でドライバーの死者は52人(テスト走行中含む)、その内6割超となる32人は1970年までの最初の20年間に集中しています。つまり毎年1人以上が事故死していた計算になるわけで(実際は集中した年と無事故の年がある)当時のF-1はある意味では狂気の世界だったのです。小型のマシンはカッコいいんですが、安全性も何もあったもんじゃないなあ、と思います。

話を戻しましょう。

ホンダは1500ccというF-1史上もっともショボイエンジンの時代に参戦となるのですが、これは小排気量エンジンしか経験の無かったホンダに取ってチャンスだったからだと思われます。実際、2年後の1966年からは3000㏄エンジンに切り替わる事は決定済みで、ここで参戦してもその技術は2年しか有効ではない、と判り切った上での殴り込みでした(本田宗一郎総司令官と中村良夫さんがそれまで我慢できなかっただけ、という可能性も捨てきれないが…)。

余談ですがこの1964年は二輪と四輪の両方で唯一、世界チャンピオンを獲ったジョン・サーティスがフェラーリに乗ってF-1世界一の座についた年でもあります。ちなみに彼は10戦中2勝しかしておらず、年間2位だったグラハム・ヒルとの得点差はわずかに1点だけでした。ついでにサーティスは後に1967、68の二年間、3000㏄時代のホンダのドライバーとなり、一勝を上げています。

1964年になるとすでにF-1も10歳を超えてますから、参加者も安定しつつありました。エンジンは独自路線を行くフェラーリを別にするとBRM社とコヴェントリー・クライマックス(Coventry

Climax)社のイギリス勢全盛期を迎えています。

BRMはBritish Racing Motors

の略で、当時ラテン系王国だったレース界に対してイギリスを代表して殴り込むため1945年に設立されたレーシングカーメーカー。コヴェントリーはイギリスの消防用ポンプの会社で、そのポンプ用エンジンをレーシングカー用に改造して販売、その後、本格的にレーシングカー用のエンジンの製造販売に参入した会社でした。

すなわち、F-1レースは専用のエンジンメーカーが支配する世界であり、本来一般の自動車メーカーが参戦するような場ではなかったのです。世界の片隅の日本で、ようやく前年からトラックと小排気量オープンカーを造り始めたばかりのホンダのような会社が殴り込んだのは極めて特殊な状況だったと言えます。

ちなみに例外的な自動車会社としてポルシェがありますが、これとて高級スポーツカーメーカーであり、二輪と軽トラを主力製品として造ってる会社が殴り込むのは、ママさんバレーチームがオリンピックの決勝トーナメントに殴り込むくらい無謀な事でした。

しかもそのポルシェですら、当時のF-1では散々な結果に終わってます。

この64年は一度だけ出走しリタイア、これをもってポルシェの第一期F-1参戦は終わり(公式記録では1963年までだが64年も一度だけ走ってる。ちなみに1964年はポルシェ911のデビュー年でもある)1957年から8年間も参戦しながらポルシェはわずか1勝しかできませんでした。そこにホンダは小型車と二輪車だけのメーカーとして殴り込み、4年間で2勝したわけですから、やはりスゴイ、と言うべきでしょう。

ちなみにこのポルシェの一勝もちょっと特殊だったりします。1962年の第4戦フランスグランプリで勝つのですが、この年のマシン、ポルシェ 804は実は空冷エンジンだったのです。のちに本田宗一郎総司令官の狂気としてホンダも空冷F1エンジンに挑戦、死者まで出す悲劇に終わりますが、実は先例があったのでした。

ただしポルシェが空冷に挑んだのは小排気量で熱量も低い1500㏄時代で、ホンダの3000㏄時代の空冷とは根本から無理の度合いが違う事、さらに本田宗一郎総司令官が嫌った大型ファンを空冷ポルシェは積んでいた事(V8エンジンの谷間に垂直に置くという変わった構造だが)など無茶の度合いはかなり低いものでした。それでもポルシェはこの年だけで空冷を止めてしまうので、いろいろ無理はあったのでしょう。

ちなみに不思議とポルシェとホンダは続けて参戦する傾向があります。この後、1983年にポルシェはF-1に復帰、第二期参戦を果たすのですが、翌年にはホンダも復帰しました。そのホンダが全盛期を迎えつつあった1987年にポルシェは撤退。次はホンダが撤退する直前の1991年に第三期の参戦を果たしますが、この時はわずか1年で終わり、現在に至るまでこれがポルシェの最後の参戦となっています。そのポルシェの全盛期はプロスト&マクラーレンチームと組んだ第二期なんですが、この時期については後ほど触れる事になるでしょう(多分)。

さて、話を戻します。

ホンダのF-1デビューは1964年ですが、8月の第6戦、ドイツからの途中参戦でした。これはスケジュール的にここが精一杯だったからです(なにせ車の完成が同年の6月である…)。監督の中村さんによるとそのドイツGPでは予選からトラブルが続出、一時は出走すら危ぶまれる事態に追い込まれます。

ところがドイツGPの運営責任者がかつての同盟国、日本から来たチームという事でいろいろ厚遇してくれ、なんとか出走を果たしたのだとか。最初のレースがドイツだったのは結果的には幸運だったようです。ちなみにすでにポルシェが撤退し、ドイツ人が大嫌いなイタリア車とイギリス車だらけだったこのレース、日本からやって来たホンダが最後尾グリッドに(当然、予選最下位)登場すると大歓声で迎えられたそうな。まあ、最後までドイツを裏切らなかった唯一の国ですからね。

このデビュー戦は最後の最後、残り3周の段階でコースアウトしてリタイアになるのですが、最終的に13位で完走扱いにしてもらえました。が、これがデビュー年における唯一の完走記録となってしまいます。

ちなみにホンダの、そして日本車のF-1デビューに立ち会った日本人取材陣はたった一人、カーグラフィック誌の創刊メンバーである(後に編集長)小林章太郎さんだけでした。すなわち全く日本国内では注目されて無かったわけです。当時のホンダがどれだけ特異な存在だったか、そして日本の中でどれだけ世界的な視野を持って独走していたかが判る話でしょう。ちなみに小林さんはヨーロッパにホンダのS600を持ち込んで、これで旅しながらドイツGP、そしてイタリアGPの取材を行っています。カーグラフィック誌は全く私の嗜好にあいませんが、この方の行動力には頭がさがります。

ホンダは次のオーストリアは欠場、第8戦のアメリカではリタイア、第9戦のイタリアでもリタイア、最終戦のメキシコは出場せずで、結局デビュー戦のドイツの13位完走が唯一の戦果という散々なデビュー年に終わります。それでも監督の中村さんはF-1

で戦えると確信、翌年に大きな自信を持ったとされますから、この人も只者ではありません。

ただし中村さんも社長相手に遠慮するような人ではなかったので、わずか3戦の間に本田宗一郎総司令官とあらゆる面で対立、、さらに全戦事実上のリタイアだった事から翌年の監督を降ろされてしまいました。1965年の監督には前年にチーフメカニックを務めた関口一久(せきぐち ひさかず)さんが引き継ぐのですがやはり勝てず、途中で事実上の解任となってしまいます。その結果、後の二代目社長の河島さんまでが臨時監督に引っ張り出されながらやはり勝てず、翌65年も未勝利のまま終わりそうになるのですが、最終戦のメキシコで怒り心頭の中村さんが現場復帰、ホンダの初優勝を決めてしまったのはすでに書きました。

ちなみに本田宗一郎総司令官と中村さんの対立はホンダのF-1第一期4年間を通じて続き、その結果、中村さんは社内に居場所が無くなってしまいます。このため一時は退社を考えるのですが、当時、すでに現場の総責任者のような立場になっていた河島さんに引き留められ、ホンダのヨーロッパ現地会社に移る事になったのでした(後に本田宗一郎総司令官がホンダ本社社長を退任後、帰国。最終的にホンダの相談役になり第二期F-1でも初期にいろいろ動いてた。この人の人脈はスゴイのだ)。