さて、脱線に入る前に、

今回の解説に使える画像を探していて見つけた

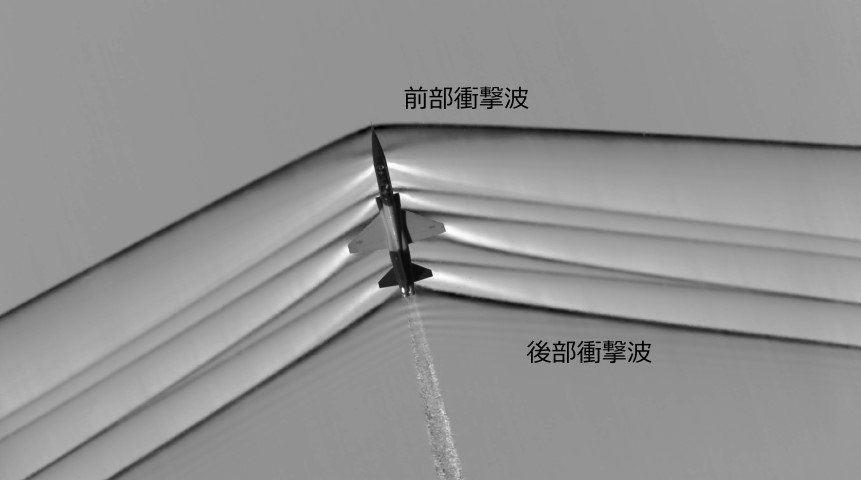

NASAによる以下の写真、私はかなり驚いたので

最初にちょっと解説を。

流体中の衝撃波を撮影する方法は19世紀の段階でドイツのシュリーレン

(Schlieren/英語読み。ドイツ語だとシュリーグン?)

が発明したシュリーレン撮影法が一般的です。

が、これは実験風洞などでの撮影が限度であり、

その複雑な手法から屋外で、しかも空飛んでる機体なんて、

とても撮影できるシロモノではありませんでした。

ところがドンスコイ、さすが世界最強の頭脳が寄ってたかって構成してるNASA、

連中は2011年に、屋外で撮影可能なシュリーレン写真の

撮影法をほぼ完成させてしまい、ご覧のように超音速で飛行中の

実際の機体の衝撃波をバッチリ見れてしまうようになったのでした。

今回、初めてこれを知ったのですが、すげえな、と言う他無く、

しかもこれ、空中の別の機体からの空撮という離れ業です。

実際は超音速飛行中の画像を何度も撮影、

後からコンピュータで合成&画像処理し造ってるようで、

当面は背景が白地の(笑)砂漠上空でないと撮影は無理らしいですが、

まあ、それでも大したものです。

これでアメリカは超音速機の研究でまた独走に入っちゃうんでしょうね…。

で、この有りがたい写真だと超音速飛行の衝撃波の構成がよくわかるので、

早速利用させてもらいましょう。

色が濃い部分が、大気密度が高い部分と考えてもらえれば大丈夫。

■Photo : NASA

まず機首部から左右に広がってるのが前部衝撃波で、

これは前回説明した原理で発生するもの。

機首から発生して、扇状に後部に広がっているのが判ります。

ちなみに衝撃波は常に機首部のみで発生してるのに注意。

横に広がってるのはその後、機体から離れて拡散したもので、

拡散時には先に説明したように

前方からくる超音速気流を超えれないので

この線で固まって横方向だけに広がる事になります。

さらに実際は上下方向にも、つまり立体的に円錐形に広がってるのも注意。

(機体の形状によって厳密な円錐形にはならないが)

機首部周辺にもよく見ると、高密度の空気があるのが判りますが、

これが例の衝撃波背後の高圧高温部です。

写真の機体はマッハ1.5出るか出ないかのT-38ですから、

それほどのモノにはなってませんが(笑)。

注目はその前部衝撃波背後、機体の各突出部からでる音の波で

機首横の空気地取入れ口、さらに主翼前縁から

やや密度の濃い波が広がってるのが見えます。

これは気流がこの部分にぶつかった結果、生じた音波ですが、

色は衝撃波よりはるかに薄く、このため衝撃波ではなく、

通常の音波が圧縮されたものなのが見て取れます。

それでも十分高速なので、あまり前方に展開できす、

ある程度、密度が上がってるわけですが。

これは衝撃波の壁で超音速気流が減速された結果で、

衝撃波の壁の後ろの気流はすでに音速以下まで減速されており、

よって、何かにぶつかっても衝撃波を生みません。

ただし、その減速効果は速度が上がるほど低下し、

マッハ1.5を超えると衝撃波がいわゆる“弱い衝撃波”である

接触衝撃波に切り替わるため、さらに減速効果は落ちます。

このためより高速に飛ぶ機体では、機首の後ろの空気取り入れ口、

さらにはLERX部の先端などで衝撃波をもう一度起こし

衝撃波の壁を二重にして気流の二段減速を行う事になります。

(超音速気流の中では衝撃波によって主翼に揚力が生じなくなるため、

主翼までの段階で確実に気流を減速させる必要がある)

ちなみに主翼後部からも空気の密度の高い波が出てますが、

これは主翼後部の気流の流れで生じた渦の結果だと思われます。

この点、確証はないですけどね…。

ついでに各高圧部のすぐ後ろには色の白い低圧部が現れてるのも興味深い点です。

最後に機体尾部からも強烈な密度の壁が出てますが、これも衝撃波で、

これが前回説明を放棄した(涙)後部衝撃波です。

これの発生原理は前部の衝撃波とはちょっと異なって説明が面倒な上、

この背後に高圧高温部が生じても、機体には影響がないので、

今回も解説はパスします(手抜き)。

とりあえず、超音速飛行では前後2回の衝撃波が出てる、

という点だけ見といてください。

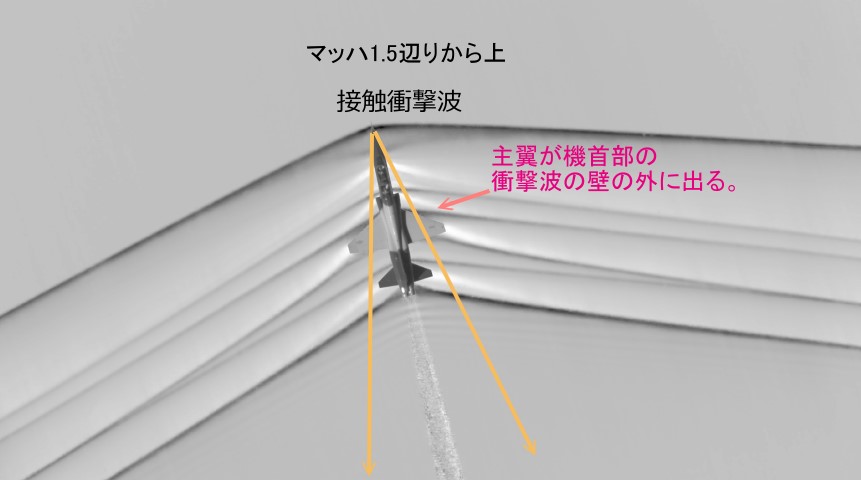

で、この写真を参考に、より高速で飛行した時を検討してみましょう。

マッハ1.5辺りから上(機首部の形状によって数字は上下する)で発生するのが、

上の写真で見たのとはちょっと広がり方が異なる接触衝撃波です。

オレンジの線で描き込まれたのが、大よその形で、

マッハ2辺りまで加速すると、大筋でこの位の角度になるはずです。

まあ、実際に見たわけでは無いので、これも確証はないですけどね(適当)。

あくまで理論値で、という話です。

ちなみに上で見た速度の遅い超音速で発生する衝撃波は

離脱衝撃波と呼びます。

この接触衝撃波はより鋭い角度で機首から後ろに発生するのが特徴で、

速度が上がるほど、先端の角度が小さく、

つまり衝撃波背後に入る機体表面積も小さくなります。

この結果、左右にビヨーンと飛び出してる主翼が衝撃波背後から飛び出してしまい、

主翼前縁部にも超音速気流が激突し、ここに衝撃波が生じます。

よってそこには高温高圧の衝撃波背後熱が発生するのです。

極超音速、マッハ20とかの世界にさらされるスペースシャトルの軌道船では、

もうちょっと複雑な状況になってるはずですが、

原理的にはこれと同じ現象が起きてると思っていいはずです。

(資料が無い上に、あっても私に理解できる保証がないのだが)

でもって、最初のページで見たコクピット周辺部の一部に貼られた耐熱タイルは

おそらくあの部分だけこの衝撃波円錐の壁の外に出ちゃうんでしょうね。

それでもRCCではなく、普通の耐熱タイルを使ってる、という事は

直接ここから飛び出すのではなく、境界線ギリギリの辺り、という事でしょうか。

■Credit: NASA.

で、実際のシャトル軌道船の過熱状態がこの写真。

2009年9月、STS-128の時のディスカヴァリーの

赤外線による熱分布画像(thermal image)です。

大気圏突入後、ある程度高度が落ちた後の撮影ですが、

それでもマッハ13という極超音速飛行中だったとされます。

ちなみにこの写真もスゴイ技術でNASAのHYTHIRM 研究班が

(Hypersonic Thermodynamic Infrared Measurements/極超音速赤外線熱量測定)

飛行中の航空機から、上空を通過するシャトル軌道船を撮影したものです。

おそらく機体が揺れない成層圏の上に出て撮影したのでしょうが、

高速で動くシャトル軌道船を極望遠で、よく捉えたものです。

ちなみに左が前。

明るい部分が高熱部で、機首の鼻先と同時に、

主翼前縁部もかなりの高温になってるのがわかります。

機首先端部とほぼ同じ極超音速気流が

直接ここに当たってる、と考えていいでしょう。

この高圧、高熱部となる主翼前縁部が破損してしまったのが

コロンビア号の事故原因で、あの高温、高圧のガスが

主翼内部に吹き込んで一気にその構造を破壊ししてしまったわけです。

ただしこの写真、謎な部分がいろいろ有りまして(笑)、まず左翼付け根部にも

かなりの高音部が発生してる事に注目。

というか左翼前縁の最高温度は右翼に比べて低く、

なぜか飛び火したように後部に最高温度分が出現してるのです。

全く理由がわかりませんが、機体下面なので

耐熱タイルがあり、この速度まで減速した後でなら大丈夫なんでしょうか。

少なくとも事実としてディスカヴァリーは最後まで事故を起こしてませんから

まあ、大丈夫なんでしょうけど…。

で、最大の謎が尾部の真っ赤な部分です。

当然、この段階でシャトルのメインエンジンに燃料はありませんから、

ロケット噴射という事はありません。

さらに尾部衝撃波の背後熱にしては形が整い過ぎてますから、

これ加熱されたエンジン下部の保護カバーでしょう。

これですね。

ついでに垂直尾翼部の舵が2枚に分かれていて、

前回説明したエアブレーキになってるのも注意してください。

軌道船はやや迎え角を取った水平姿勢で大気圏に突入するため、

下方向から来る超音速気流からノズル部を守るための防壁がこの板です。

また大気圏外飛行中のシャトル軌道船は熱に強い耐熱タイルを張った下面を

太陽側に向けて飛ぶ(地球から見ると背面飛行)ため、

おそらく、その時の電磁波(熱)保護板も兼ねてます。

が、これは当然RCCでは無く、単なる耐熱タイルだけで保護されてます。

よって、それほど高温になると見られて無かったはずで、

なんで上の写真のように加熱されたのか、よく判りませぬ。

迎え角を取った姿勢だと、機首部の衝撃波壁の外に出ちゃうんでしょうか?

だとしたら、帰還時に大きく損傷していて、

以後、改修されたはずですが、そんな様子もありませぬ。

一定速度まで落ちた後に加熱されるので、RCCは不要なのか?

謎ですねえ…。

といった微妙な部分を残しつつ(無責任)、今回はここまで。

BACK