■音速を超えて行け

さて、ではいよいよ機体が音速を超える場合を考えて行きましょう。

ここからは主翼上の翼面衝撃波ではなく、機体の正面部が音速気流と衝突して生み出す接触型の衝撃波が問題になって来ます。

ただしこの辺りは私も完全に解説できる自信がないので、次の参考図書も読んでいただければより確実かと思われます。

音速飛行機の開発と展開については久世伸ニさんの「形とスピードで見る 旅客機の開発史」という、とても良い本があり、音速時の衝撃波については永田雅人さんの「高速流体力学」という本がありますので、それぞれ一読をお勧めします(後者は最低でも微積分の知識と当サイトのニュートン力学&流体力学の基礎知識を理解してからどうぞ)。

では最初に音速の定義をして置きましょう。

●亜音速(subsonic

flow) 時速480㎞前後~900㎞前後

この領域の開始速度は、諸説あるんですが空気の圧縮性が無視できなくなる速度、つまり流体力学的に取り扱いがやっかいになるマッハ0.4、時速480㎞前後辺りから始まる、と思っておけばほぼ大丈夫。ただし第二次大戦期の機体でも、時速600㎞級のものまでは、ほとんどが非圧縮性流体の単純な理論で設計され、実際に飛んでましたからもう少し上の数字まで取っても実用上は問題ないようです。

●遷音速(transonic flow) マッハ0.8~マッハ1.2前後まで

●超音速(supersonic flow) マッハ1.21~マッハ4前後

この二つはまとめて説明します。超音速(super

sonic)は音速以上の速度の事、と思われる事が多いですが、厳密にはマッハ1.2辺りから上、非圧縮流体が安定して来て線形の方程式である程度までキチンと解析できる、圧縮流体力学の理論にかなり厳密に適応するようになった後を指します。

それ以前、非線形な数式で扱い難い関係が連発され、予測も対策も困難なカオス一歩手前な領域の速度、すなわち音速手前から音速突破後しばらくまで、マッハ0.8~1.2辺りは遷音速に分類されます。

すなわち音速を超えているからと言って全てが“超音速”機ではないのです。そして航空機としての設計難易度も遷音速と超音速では結構変わって来ます。まあ、日常会話などでそこまでこだわる必要は無いですが、航空機においては区別する必要がある部分ですから、ご注意あれ。

ちなみにこれらを超えるマッハ4.5以上あたりからの極超音速(hypersonic

flow)という領域もあるのですが、大気圏突入する宇宙船でも設計しない限り航空機ではほぼ関係ないので、忘れてしまって大丈夫です。

■音速流の中の衝撃波

さて航空機が音速を超えて飛行する場合、音速流に接する機体正面で衝撃波が必ず発生します。その造波抵抗が難問となって来るのです。これは波(衝撃波)を生み出し、その抵抗により飛行機が持つ運動(エンジンによる)エネルギー&位置(高度による)エネルギーを消費してしまい、機体の加速に使えるエネルギーが激減するからです。

ちなみに粘性も密度も高い水の上を進む船舶などではちょっとでも速度を上げると造波抵抗が強烈に効いて来るのですが、どちらも低い大気の中を飛ぶ航空機では、通常なら無視できるレベルとなっています。ところが機体が音速を超えると衝撃波が発生して来て膨大なエネルギーを奪われてしまうため造波抵抗が無視できなくなります(厳密に言えば翼面上衝撃波も造波抵抗となるので、音速前のマッハ0.7あたりから問題になって来る)。

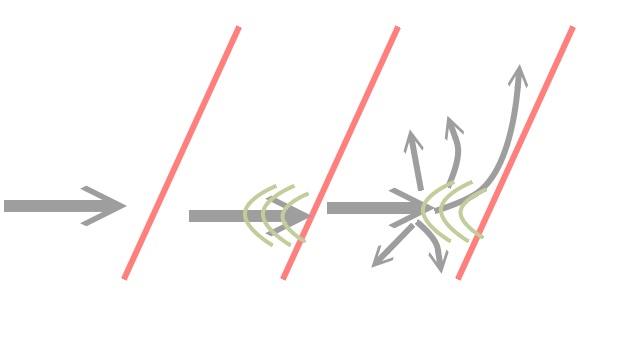

では、その造波抵抗の元となる音速飛行時に衝撃波が発生する原理を確認して置きましょう。これは笑っちゃうほと簡単です。まずは音速以下で気流が機体にぶつかる場合を考えます。

機体に気流がぶつかると、その衝突によって音波が発生します。音波は音速で伝播しますから低速な気流の流れをさかのぼる事ができ、そこで拡散してします。では音速気流だったらどうなるか。

音速以上の気流が機体にぶつかると、こうなります。

(実際は音速以上の速度の機体が大気にぶつかって行くのだが、どちらでも同じ物理現象と見なせる)。

音波は音速以上の気流をさかのぼる事ができません。よってその場から拡散できず、同時に機体の外壁に抑えられて後方にも拡散できませんから狭い空間に圧縮されることになり、こここに音波を固めた衝撃波が発生するのです。

こちらは翼面上衝撃波とは異なり、垂直ではなく斜めに傾いて発生する、斜め衝撃波となり、これは垂直衝撃波に比べると通過する気流の速度損失が少ない、という特徴があります(すなわち衝撃波としては“弱い”)。ちなみに衝撃波になると音速を超えて伝播する事が可能なので、機首部の衝撃波は気流をさかのぼって機体から少し離れた位置に発生します。

ちなみに斜め衝撃波を通過する気流は直進せずに屈折する、すなわち背後の壁面の影響を受けて斜めに屈折して進むのですが、この点はとりあえず機体に沿って気流は流れる、程度に思っておいてもらえば大筋で問題ないです。

以上の原理が判れば理解できると思いますが、音速以上の気流ではその流れの中に物体があるだけで、そこに衝撃波が発生し、これが造波抵抗の源になります。

こういった音速流の衝突と衝撃波の発生が機首部で起き、速度が超音速あたりまで上がるとにコクピットの風防部、空気取り入れ口、主翼の付け根、垂直尾翼の正面などで次々と連続発生して巨大な造波抵抗となります(遷音速段階までなら機首部の衝撃波の壁で音速気流は音速以下まで減速されることが多いからその後ろでは衝撃波はほぼ出ない)。この抵抗力をねじ伏せないと音速の壁は超えられないのです。

さらに音速飛行では機体後部で気流が音速以下に再度減速するため(機体周囲の気流は停止してるか、少なくとも音速以下だから)、翼面上衝撃波と同じような原理でここでも衝撃波が発生します。すなわち機首部、尾部で2回の衝撃波が発生するのです。すると機体周囲は乱流だらけになりますから、これを引きずって飛ぶには滅茶苦茶なエンジンパワーが必要となります。

ちなみに機体前後で生じる衝撃波は小型機では発生間隔が短すぎて一回だけのように聞こえますがB-1爆撃機、スペースシャトルなど、ある程度以上の長さのある機体ならちゃんと2回聞こえますので興味のある人はスペースシャトルが上空を通過する動画などを検索してみてください。

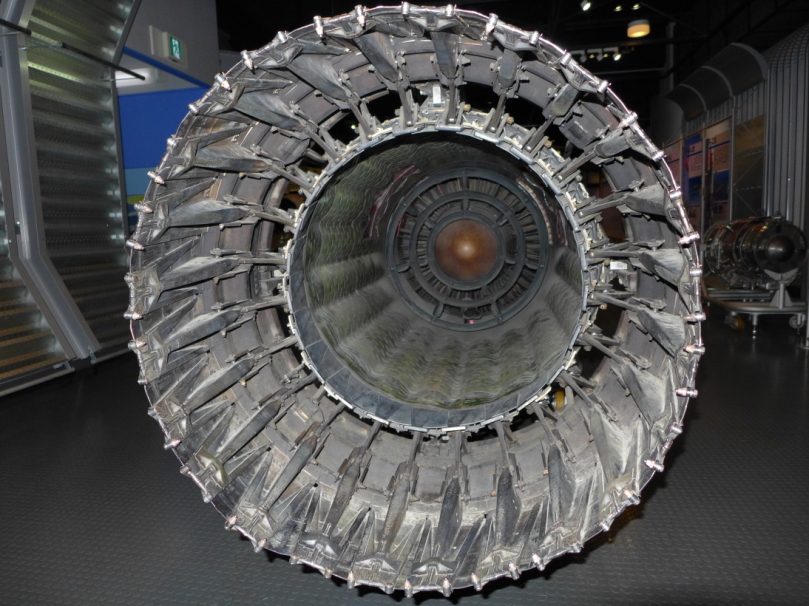

そんなわけで、音速を突破するには巨大な出力のエンジンが必要となります。それに対する解答のひとつが多くの軍用ジェットエンジンに積まれているアフターバーナーで、これが音速突破のカギの一つとなりました。F-22などは高出力エンジンと空力設計の工夫でこれなしでも音速を突破飛行してますが、あれは特殊例と思って下さい。

ジェットエンジンのエネルギー回収用タービン(画面奥に見えてるタービン部)の後ろに付いてる、写真のような細長い筒状の部分がアフターバーナーです。

これは高熱高速のジェット噴流に直接燃料を噴霧して、爆発的な加速を与えるものです。ジェットエンジンの出力は噴流の速度と密度(質量)によって決まるので、排気時にこれを高速化すると出力は上がる事になります。

ただし、膨大な燃料の消費を伴いパイロットの人によれば「消防用のホースでまき散らしてるような勢いで燃料が減って行く」との事。なので使用時間制限があり、いつでも使えるものではありません。すなわち超音速巡行が可能なF-22などを別にすると、あらゆる音速機はその音速超え飛行に時間制限があるのです。

ちなみに通常のジェットエンジンは奥に見えてるエネルギー回収用のタービンによって燃焼室が塞がれており、その炎が外部に漏れることはありません。ケツから火を噴いて飛んでる機体は、全てアフターバーナーを焚いてると思ってください。

■マッハコーンでマッハ ゴーゴー

音速超えの飛行を力学的に扱う時に基本となるモノにマッハコーンがあります。これもちょっと見て置きましょう。

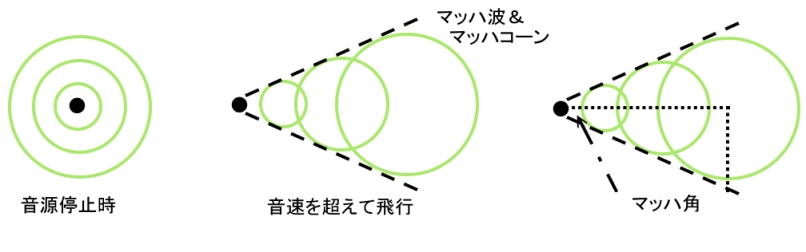

音速飛行では、自ら発する音波より速く飛んでしまうため、音波は音源の後ろで扇型の広がりを見せます。話を簡単にするため、音源の点が音速で飛ぶ場合を考えてみましょう。図にすると以下のようになります。

点が音源、周囲に広がる輪が音波を示してます。

音速を超えて飛行する場合、物体は自らが発した音波が広がる前に先に行ってしまうため、その後ろに音の広がる円が次々に残ります。ここで音源から各円に対して接戦を引くと、図のような扇形になります(実際は立体なので円錐形になる)。この音源からの扇状に広がる線(実際は円錐状の面)をマッハ波、そのマッハ波が造る円錐をマッハコーン(マッハ円錐)と呼びます。さらに先端の音源と各円の中心点を結んだ直角三角形の頂点を「マッハ角」と呼びます。これは音速以上の流体力学では基本的な要素の一つで、次回に紹介するエリアルール2号でもマッハ角が必須の計算要素になってます。

ただし、マッハコーンの表面に生じるマッハ波は衝撃波の一種ではありますが極めて微弱で、ほとんど無視していいものです。造波抵抗の源となったり、ドン、と腹に来る衝撃や、地上の窓ガラスなどを割ってしまう衝撃波はこのマッハ波ではありません。

これらは後で見るように機首部周辺などで生じる別の衝撃波のものであり、全く別物です。単なる先端部の音の広がりに過ぎないマッハコーンのマッハ波にそんな力はありませぬ。両者を混同してる説明は専門書でもステキなほどによく見かけますから注意してください。

マッハコーンのマッハ波は音速超えの流体力学の基本要素ですが、ほとんど力のない特殊な衝撃波なのです。

ついでに物体が流体に与える音波の影響は、マッハコーンの内部だけに伝わる、という事は覚えて置いてください。音速でしか進めない音波は音速以上の気流の中では速攻で後方に吹き飛ばされてしまうため、その影響が及ぶのはこのマッハコーンの中だけなのです。

ちなみに音源がより高速に進めばコーン(円錐)は長細くなりマッハ角はより急角度になって行きます。音速は一定ですから円の直径は常に同じ速度で大きくなるため、何らかの法則性がありそうだ、というのは判るのと思います。実際、その通りでして、細かい計算はもう省略すると(手抜き)

1/マッハ数(M)=Sinマッハ角

という三角関数の正弦定理(サイン)を使った簡単な式でマッハ角を求める事ができます。円の中心点とマッハ波が直角三角形を造りますから、三角関数で扱えるわけです。

よってマッハ数さえわかれば三角関数表からマッハ角の角度が判る事になります。ちなみに特殊例としてマッハ1ちょうどの速度の場合、sin

=1となりマッハ角は90度ですから機体正面に平面な板状のマッハ波を形成してしまい、コーン(円錐)にはならない特殊な条件が成立します。

■衝撃波の傘

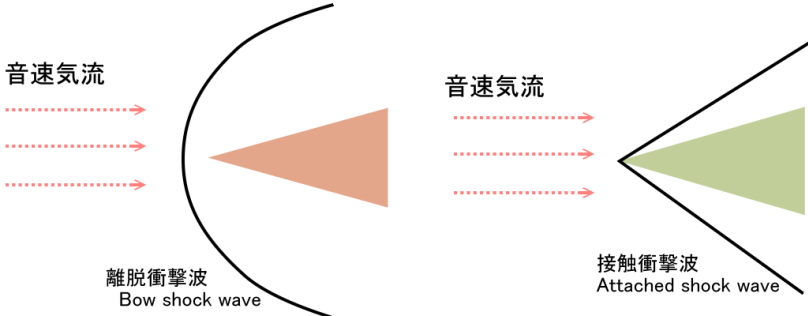

とりあえず音速気流の衝突により機首部で生じる斜め衝撃波は大きく二種類、離脱衝撃波と接触(付着)衝撃波に分かれます。この二つの衝撃波の発生条件は複雑でややこしいのですが、実用的な機体の速度限界、マッハ2.5以下に限ってまとめると以下のようになります。

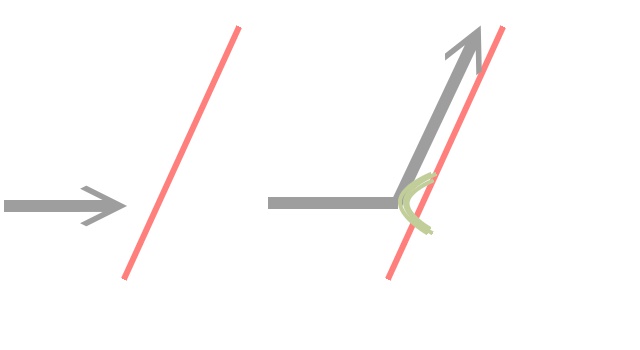

まずは図の左、もっとも普通に見られる離脱衝撃波。

これは、先端部が丸みを帯びた形状の時、または45度を超える緩やかな角の時発生します。さらに機首部が40度以下の鋭角に絞り込まれていても気流がマッハ1.8以下だと、ほぼこれが生じます。

つまり超音速戦闘機のように40度以下の鋭角な機首部でもマッハ1.8以下の速度なら、つまりほとんどの音速飛行ではこの離脱衝撃波が生じます。離脱型衝撃波の場合、先端部の正面はほとんど垂直衝撃波に近いものになるのでその気流減速効果は大きく、これだけである程度の気流の減速が可能です。当然、その造波抵抗も大きくなりますが。

ただし周辺部に行くと、気流の減速効果は少し落ちるので、飛行速度が上がるとこれだけでは減速は間に合わなくなります。

お次は右側の図、接触衝撃波ですが、これは強い鋭角を持った先端部、20度以下という航空機では実現が困難なほどに絞り込んだ機首部、またはマッハ2.4以上の高速で発生しやすくなります。世の中の音速機のほとんどはマッハ2.4以下、機首部の頂角は20度以上の構造で飛んでますから、この衝撃波が発生するのはかなり特殊な条件と思っていいでしょう。ちなみにこちらが発生すると、弱い斜め衝撃波となるため気流の減速効果はかなり落ちますが、同時に造波抵抗も落ちて行きます。

ちなみに両者の中間速度、マッハ1.9~2.3辺りに関しては、機首部の頂角の角度でどっちが出るかが決まります。通常の戦闘機の機首部は先端が35度前後の頂角を持つ円錐型であることが多いため、マッハ2前後を境にそれ以上なら接触型、それ以下なら離脱型になってると思われます。ただしこの辺りは理論値通りに行くとは保証できない世界なので、あくまで目安と考えてください。

余談ですが、マッハ20以上という狂ったスピードで大気圏内に突入してくるスペースシャトルの機動船が世の中ナメてるような丸っこい先端部なのは、あれは高速で飛ぶのが目的ではなく、逆に減速するのが目的だからです。あの形状だとより強い離脱衝撃波が出る、すなわちより大きなエネルギーを消費するので減速が速くなります。つまりエネルギーをわざと造波抵抗で消費させ(同時に衝撃波背後熱に変換される)、減速に活かしてる事になります。