■航空機の高速化と超音速と

さて、第二次大戦後の航空機の一大進化がジェットエンジンによる高速化でした。

この高速化の壁となったのが大気中の音波の限界速度、つまり音速です。音速の限界を超えると衝撃波が生じて大きなエネルギーが消費されるため(衝撃波による造波抵抗)膨大な力が必要となり、従来のエンジンと機体設計ではなかなかこれを突破できませんでした。これが音の壁です。これを超えるための技術がエリアルール、そしてアフターバーナーによるエンジン強化でした。

さらに衝撃波の発生は造波抵抗の増大だけではなく大気を圧縮してしまうという問題を抱えてました。

これは主翼に揚力を発生させる気流が圧縮流体になる、という事ですから非圧縮流体を前提としたベルヌーイの定理が成立しなくなり、このため主翼にまともな揚力が生じなくなります。ベルヌーイの定理を別にしても通常の翼断面型では気流の高圧部が主翼上面にも生じてしまうため、いずれにせよ主翼は揚力を稼げなくなり機体は飛べなくなります。さらに流れの遮断によって翼後端にある主翼補助翼(エルロン)、尾翼に後端部にある昇降舵(エレベータ)が効かなくなってしまうのです。

やっかいな事に翼上面の気流は加速されて周囲の気流より高速になっているため(高速の気流によって生じる低圧部で主翼を吸い上げてる)、機体が音速を超える前から超音速気流が産まれ、その結果、衝撃波が発生します。高度や翼型にもよりますが、一般的には時速850㎞を超えた辺りから通常の航空機は翼上面の衝撃波発生により操縦不能に陥る可能性が高くなるのです。

これが第二次大戦時代から知られていた高速ダイブ、急降下時に高速に達すると、突然操縦が効かなくなる現象でした。その対策として生まれたのが翼面上衝撃波の発生を遅らせる翼の構造、すなわち後退翼でありデルタ(三角)翼だったのです。この点はまた後で詳しく見ましょう。

ここで注意したいのは、後退翼とデルタ翼は音速を突破するために必要なのではなく、音速に近付いた時に主力の揚力を失わないために必要なのだ、という事です。当然、後退翼やデルタ翼でも普通に超音速気流の中に置けば揚力を失います。なので機首部や空気取り入れ口で生じた衝撃波の壁の背後に収まるように、つまり衝撃波の壁の背後にある音速以下の気流の中に入るように、急な角度を付けて機体に取り付けるわけです。そういった意味では音速向けの主翼ではあるのですが、あくまでその構造は音速一歩手前 遷音速時の飛行のためのものです。

音速以下の速度でしか飛行しないジェット旅客機が後退翼である事からわかるように、これは音速一歩手前の速度域で安全に飛ぶための技術です。超音速機に使われる事が多いデルタ翼も実は同じで、どちらも超音速以下の気流速度でないと揚力が発生しない、ごく普通の翼です。この主翼で音速を超えるのであれば、機体前部で生じる衝撃波の壁の背後に入れる必要があり(これは次回以降に説明します)、もっと急角度で後ろに絞り込む必要があります。そうなると揚力の発生は落ち、強度的にも不利なので、だったら根元が全部胴体に繋がって頑丈なデルタ翼にしてしまえ、という事になります。なので現代の超音速機ではほぼ全てがデルタ翼、あるいはその変形版の主翼を持つのです。

この辺りは戦後の航空機の発展に関する主要な部分ですから、ちょっと詳しく見て置きましょう。

それにはまず超音速気流とそれに伴って生じる衝撃波について知る必要があります。

■衝撃波が産まれる時

音は音波、すなわち波です。つまり重なると強いエネルギーを持ちます。

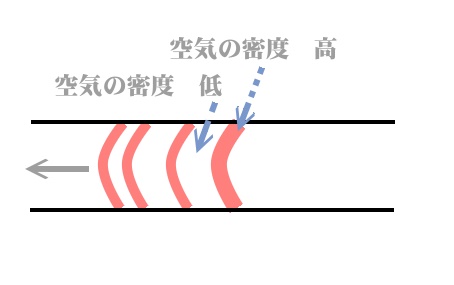

波は空気や水に力が加わって高密度にされた部分の伝播であり、その前後には密度の薄い部分が存在し圧力差を生じます。すなわち圧力の弱い部分と強い部分ができるのです。もっとも単純な手を叩いたりして生じる音波を大雑把な図にするとこうなります。

赤い部分が圧縮され密度と圧力が高くなった場所、白い部分が密度と圧力が低い部分です。

この密度差によって音の強弱が、赤い部分の幅(長さ)によって周波数の高低(つまり音の高低)が付くと思ってください。

この音波の伝播速度には限界があります。それが音速でこれを超えて音波が拡散することはありません。音速は大気密度、温度などで変わりますが、高度0m(海面高度)気温15度で秒速340.3m、時速約1224㎞となります。相当な高速なので通常はその限界を気にする事はありませんが、時速1000㎞を超えよう、と考えてる航空機ではこれが大きな壁になって来るのです。

ちなみにこれは“波が伝播する速度”の限界であり、気流の速度とは別物なのに注意してください。

流れる川に石を投げ込むと、波の波紋が広がりますが、その波紋が広がる速度と、波紋が流れにのって移動して行く速度が存在します。外部の系から観察する限り、両者は別のもので、それぞれ独立して存在しますから(流れの中で波が広がる)混乱しないように。

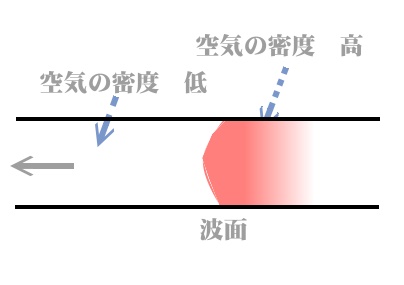

ここで一瞬ですさまじい大音響が発生する場合を考えましょう。火山の爆発、火薬の爆発などで複数の強烈な音が同時に発生した場合、音速の限界によって、それらは一つに重なった強力な波となり、強烈な空気の密度の塊となって伝播します。これが衝撃波であり、図にすると以下のように無数の音波が一塊になって伝わる状態です。打ち上げ花火を近場で見ると、体全体にドンと来る音を感じますが、あれも一種の衝撃波です(無数の粒である火薬のパウダーが同時に爆発した結果の衝撃波)。

すなわち衝撃波とは、音速の壁によって全ての音波が重なって強力な波となって伝播するものです。どの程度の力を持つモノから衝撃波となるかは明確な基準は無いのですが、耳が居たくなるような音、体に空気の振動が感じられるような音はほぼ衝撃波と思って間違いないです。

衝撃波では正面にごく薄い波面があり、その直後に無数の波が重なってできた大気の超高密度部分が生じます。このため密度の高い水などの場合、衝撃波はまさに壁のようになって金属板すら破断する力を持ちます。水中で爆発する機雷、魚雷がすさまじい破壊力を持つ理由がこれです。

大気の衝撃波も巨大になると人間位は軽く吹き飛ばしますしガラス窓や木造建築程度なら簡単に破壊してしまいます。これはいわゆる原爆など核兵器の破壊力の主要因でもあります。核兵器の強烈な高熱による破壊は爆心の一部に限られ、広い範囲に破壊を及ぼすのはその爆発によって生じる衝撃波です。

ちなみにレシプロエンジンの排気は基本的に衝撃波を伴います。シリンダー内の爆発が衝撃波を生むからで、このため自動車やバイクで消音のマフラーを外すと、凄まじい爆音となります。当然、航空エンジンでも同じで、戦闘用のレシプロエンジンにマフラーなんてありませんから凄まじい爆音を生じるのです。

ついでに第二次大戦時に、このエンジン排気の強烈な流れを後方に噴射し、一種のジェット噴射として利用する構造が流行りましたが、あれ、パルス衝撃波を持つ流れですから、実際は乱流の塊で、おそらく期待されたほど効果があったかは疑問です。この辺りは厳密に風洞実験をやらないと判らない部分ですが、衝撃波に対する理解が少なかった当時、キチンと研究した国は私の知る限りありません。

もう一つ、衝撃波の特徴としてその背後熱があります。多くの波が一気に集合した高密度部分は高圧と同時に極めて高温になるため、これが数百度近い温度に達することがあります。

この辺りは自転車のタイヤのチューブを取り出し一気に空気を入れてから触ると、熱を持つのが確認できますから興味のある人は実験してみてください。流体は押し込められて高密度になると熱を持つのです。その究極系がピストンによるレシプロエンジン、特にディーゼルエンジンで、あれはピストンによる圧縮で空気を高熱にし、その温度で燃料を発火させています。ガソリンエンジンの場合、スパークプラグの力を借りてますが、これも原理はほぼ同じです。

なので衝撃波背後熱はピストンが気筒の中で空気を圧縮する断熱圧縮に似た形となり、強烈な衝撃波は数百度以上の高温を伴う事があります。物質的な壁があるわけでは無いのですが、音速の限界によって、そこで空気中の波(つまり高密度の空気)が押し込められ、断熱圧縮現象が生ずることになるのです。

後で見るような超音速飛行に伴う衝撃波でもこの衝撃波背後熱は百度を超える高温になるため、それに接する航空機の機体に影響を及ぼします。このため高温に弱いジュラルミンでは耐えられずステンレスやチタンがその素材に使われる事になるのです。ちなみに大気圏突入する宇宙船が高温にさらされるのも、この衝撃波背後の断熱圧縮によります。

この辺りは大気との摩擦熱ではないのに注意してください。摩擦熱なら、機体全体が高熱化しますが、実際は機体前部のみが高熱にさらされるだけです。これは衝撃波背後熱で説明しないと理解できません。

スペースシャトルなどの宇宙船は大気圏突入後、高熱にさらされる事が知られてますが、その特に高温部になる部分には黒い、特殊な素材が使われており、このためどこがもっとも加熱されるのかが一目でわかります。

ご覧のように、機首、主翼前縁、尾翼前縁と、正面から大気にぶつかる部分、すなわち衝撃波が生じる部分にのみこれが付いてます。摩擦熱だったら、より広い面積が気流にさらされる胴体部が過熱されるはずですから、これは衝撃波背後熱による高温なのだ、という事が判ります。大気圏突入による高熱化は大気との摩擦ではないのです。これは音速で飛ぶジェット機がさらされる高熱でも同じです。

さらについでに、この辺りの高熱を断熱圧縮による加熱、という説明で済ます説明をよく見ますが、なんで何もない空中で、空気が押し込められて高密度に圧縮されるのか全く説明になってませんから要注意。こういった解説は書き手もキチンと理解してないと思っていいでしょう。

それは衝撃波の背後熱なのです。

■主翼の衝撃波

爆発のような現象ではなく、単に音速を超えた結果として生じるのが航空機の衝撃波です。その発生のメカニズムは飛行速度が音速前の翼面上衝撃波、音速突破後の機体正面で発生する衝撃波の二つに別れます。まずは音速直前から発生し始める翼面上衝撃波で見てゆきましょう。

一般的な主翼を真横から見ると、凸型の上面が盛り上がった断面形になってます。こうすると上面の方が直線的な下面より空気の流速が速くなり、その結果、高速で流れる主翼上面に低圧部が生じ(ベルヌーイの定理)これによって翼を吸い上げて機体を浮かす揚力とするわけです(気圧の高い下面から上に持ち上げる、と考えてもいい。どっちでも同じ現象となる)。

なんでカーブした面の方が流速が高速になるのかと、いう説明はかなり面倒になるし絶対的な正解は実は誰もまだ知らないのではないか、という部分すらあるのでハショります。とにかく事実としてそうなる、と考えてください。実際、この原理で飛行機は今日も空を飛んでるわけですし(手抜き)。

このように飛行中は主翼上面の気流が加速されるため、機体速度がまだ音速以下でも翼面上では気流速度が音速を超えてしまう事態が発生します。これが音速直前の速度域で生じる翼面上衝撃波を発生させる原因です。大気密度(つまり飛行高度)、気温によっても異なりますが、一般的に時速850㎞前後から、この現象は発生し始めます。第二次大戦中の機体がダイブ、急降下飛行中にこの現象に悩まされたのは、それが唯一時速850㎞を超えて来る飛び方だったからです。

まず主翼上面の流速は一定ではなく、通常は前半部分の方が後半部分よりも高速です。この結果、時速800~1000㎞前後だと、気流がすでに音速を超えてる前半部と音速以下の後半部に分かれるのです。この速度差が主翼上面に衝撃波を生み出す原因になります。

ここでその翼面上衝撃波の発生過程を簡単に見て置きましょう。

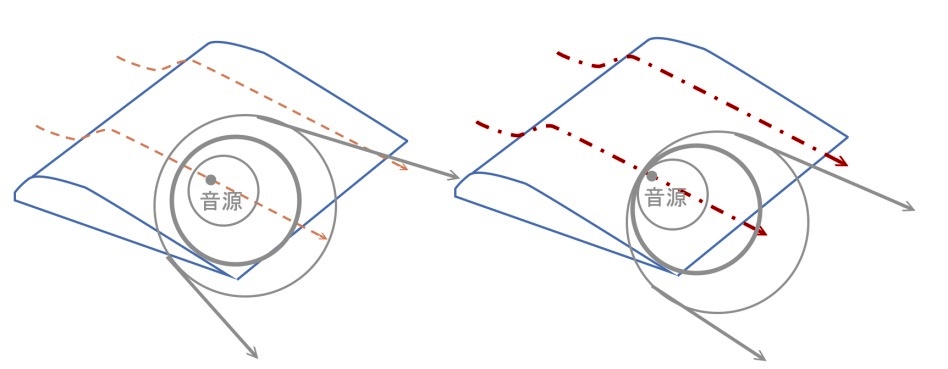

まず主翼の真ん中あたりにある一点の音源について考えます(この場合人間の可聴範囲の音とは限らない。あらゆる空気の振動波を含む)。高速ですから音も大きく、ほんの小さな凸凹、外板のつなぎ目など、航空機の主翼には無数の音源が存在し、かつすさまじい音量を生んでいます。以下の図では左が音速よりずっと遅い速度で飛行中、右が音速直前で飛行中の状態で、点線ラインは気流の流れを示します。

この時、気流が音速に達しない限り、音波は気流より高速で伝播しますから横や後ろだけでなく前方向にも広がる事ができます(押し流されるので前方への広がりは相対的に小さいが)。これが左図で、音源の前方にも波が伝わってます。

ところが音源正面の気流速度が音速に達すると、波の伝播速度と気流の速度が全く同じになるためプラスマイナスゼロ、すなわち音波はもはや前方に進行できず、この方向の音波はひたすら正面部に集積される、つまり音源の正面で波が圧縮され始めます。これが右側の図の状態となります。

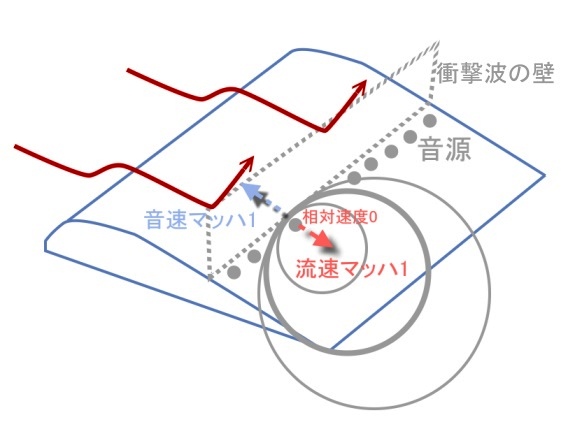

衝撃波はこの音速の気流と音速以下の気流の速度境界線上、前に進めなくなった音波が圧縮される位置にある音源にそって生じることになります。ここから先は以下の図で説明しましょう。

ここでは音速と音速以下の気流の境目に並ぶ音源について考えます。

音源直前の位置まで、気流はマッハ1の速さがあります。そして音源の位置からマッハ0.9999…と音速以下になるとしましょう。

こうなると先に見たように音源から生じる音波は前方向には全く拡散できないまま音源上に留まる事になります(気流が音速を超えてれば丸ごと後ろに流れて行く。音源上から音速以下の流速になる、というのが重用)。

そして音波は常に発生し続けますから、次々に音源の正面に波が集積されて行くので、ここに圧縮された波の壁、衝撃波が形成されてしまう事になります。そしてこの境界線上には左右に無数の音源がありますから音速境界線上にそって音波の圧縮現象、すなわち衝撃波が発生し、その背後に高圧部が形成される事になるわけです。

これは垂直衝撃波(翼面に対してほぼ90度の角度を持つ)となるので、図のように、まさに翼面上に高密度の空気の壁が出来たような状態になります。爆発の衝撃波と違い、これはその位置から動かない、壁のような衝撃波になるのに注意してください。

こうなると主翼上面を流れる気流の流れはこの壁に阻まれて低速の流れになります。これは揚力の発生を阻害する事態です。

さらに悪い事に、衝撃波の背面では高圧部が生じて気圧上昇が起こるので、本来圧力を下げて主翼を吸い上げなければいけないのに、むしろ高圧で下に押し下げる力が働く事になります。この結果、ここから後ろで主翼の失速と押し下げ現象が起きるのです。これが衝撃波失速(shock

stall)と呼ばれる現象で、これは機体が音速以下でも、マッハ0.7前後、800~850km/h前後から主翼で発生するやっかいな現象となります(マッハ数は大気密度、気温によって変化するので注意)。

実際は翼断面の形、そして速度ごとにもう少し複雑な現象となるのですが、大筋でこのような感じ、と思っておいてもらえば間違いないです。

ちなみにこの程度の流速の衝撃波なら、背面の高温部はそれほどの気温にはならいなので、熱対策は基本的に考えなくて大丈夫。

さらに衝撃波面は物理的な壁のようなものですから、そんなものが主翼の上に出来てしまったら空気抵抗となる上、気流の流れを遮断し揚力の発生を妨げます。さらに極めて複雑な気流を生み出し、それは渦を生じて乱流となり、これも抵抗を生み出す原因となります。つまり、主翼上面の気流の流れに、音速とそれ以下の部分が出来てしまうと衝撃波が発生して、失速する、抵抗が増えるとなって、結局、まともに飛べなくなります。

ただし、これは主翼上面に音速以下の部分と音速以上の部分が混在してる時の現象なのに注意して下さい。機体速度も音速を超えて、主翼周辺の気流が全部音速を超えたら、この現象は置きません。ただしその場合、主翼正面と後端に盛大な衝撃波が発生するので、主翼周辺はすさまじい乱流に入り、いずれにせよまともに飛行する事は出来なくなります。この辺りは超音速翼と呼ばれる特殊な翼でないとダメなのですが、これは通常速度では揚力を生じないので、非常にやっかいで、普通は空対空ミサイルなどでしか使いません。

なので、通常は機首部の衝撃波壁で主翼に当たる気流を音速以下に減速させるのですが、この辺りは次回以降に詳しく見ましょう。

ちなみに、音速直前あたりから、主翼下面でも同じような現象が発生しますが、下面の場合、空気の流れの遮断と圧力増加はむしろ揚力上昇に繋がるので、失速はおきません。ただし、揚力の発生ポイントが本来の設計位置からズレてしまうため、主翼を軸に機首、あるいは尾部が撥ね上がる、という現象が発生し、操縦困難な状態に陥ることになるわけです。これはこれで、パイロットにとっては、非常にやっかいな事態でしょう。

ちなみにこれは主翼だけではなく、尾翼でも同じです。尾翼の場合は操縦不能になる、ケツが押し下げられる、といった現象になって現れます。

さらに航空機のプロペラも主翼のような翼断面を持ちますから、当然、マッハ0.7ぐらいから翼面上衝撃波の問題が出てきます。そうなれば揚力が出なくなり、推力が発生しなくなりますのでプロペラの回転速度は常に音速以下にする必要があります。

軍用プロペラ機の多くがエンジンの回転軸をプロペラを直結せず、減速機を噛ませてその回転速度を落としてる理由の一つがこれです(プロペラも機体の進行速度の影響を受けるがそれ以上に自分の回転速度の方がはるかに問題となる)。

こういった理由により、常に翼周辺の気流は音速以下にして置かないと飛行機はまともに飛べないのです。

が、そんな事言っても速度が上がったらどうしようもないやん…とは考えなかったのが、ドイツ人でした。彼らは後退翼(&前進翼)という優れた着想によって、この問題に、一定の解決を与えてしまうのです。

さらに本来は別の目的で造られていたデルタ翼もこの問題の解決に大きく貢献することになります。このあたりは音速の元祖マッハを生んだドイツ語圏の物理学者の独断場だったと考えていいでしょう。

次はこの飛行機を飛べなくしてしまうやっかいな翼面上衝撃波対策の初歩、後退翼について見て行きましょう。