お次は、もう一つの抵抗、翼端に生じる誘導抵抗を見て置きます。

こちらは少々やっかい、というか航空機における流体力学で

もっとも難解な問題の一つかもしれません。

ここで問題になって来るのは、またしても渦です。

流体は常に高圧部から低圧部に流れ込み、

両者の圧力差をゼロにしようとする特性があります。

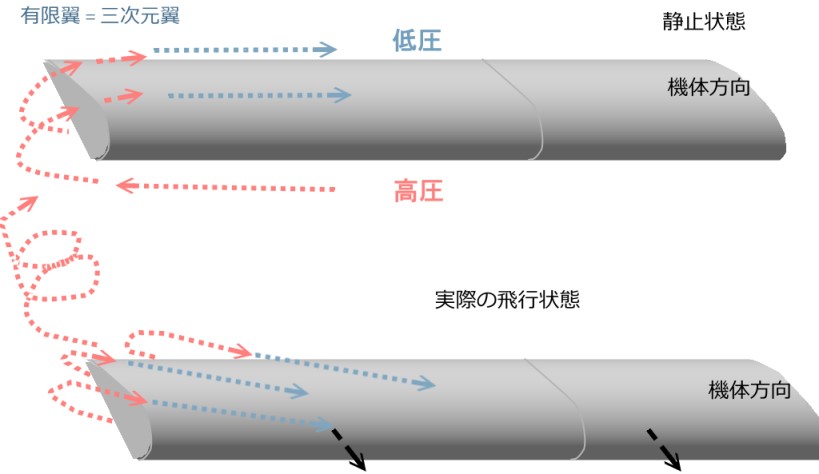

すでに見たように飛行中、揚力が生じてる主翼上面は気圧が下がった低圧状態であり、

対して、主翼下面は通常気圧以上が維持されたまま、すなわちより高圧です。

そして当然ですが、主翼の端では主翼下面と主翼上面が接しており、

このため高圧の下側から低圧の上側に向かって気流が吸い上げられる流れが生じます。

こんな感じですね。

この流れは、主翼下面では外側、つまり気流が吸い上げられる翼端方向に向けて進み、

上面に出た段階では、より大きな揚力が発生している内側、すなわちより低圧の機体方向に向かいます。

この結果、一種の大きな円環の流れ、その半円状態となってるのに注意してください。

ただし、このままでは円環を半周するだけなので、渦にはなりません。

ところが現実の主翼は高速で前進してますから、

この流れは気流ごと後方に引きずられ、主翼から引きはがされます。

この結果、主翼に遮られる事なく低圧と高圧の間を循環する小さな渦(糸渦)が完成し

そのまま後方に、厳密には斜め下後方に流れて行きます。

この時、なぜ下方向に流れるのか、を厳密に説明するのはエライ難しい話になる上に、

どうも未だに理論的な裏付けに微妙に怪しい部分があるので、ここではパスします(手抜き)。

とりあえず、翼の下面から上面に向かう大きな渦があり、

これが流速によって後方に吹き飛ばされると、

翼端部の位置で渦となり、斜め下向きに流れて行く、

という点だけ覚えておいてくれれば問題なしです。

■Photo : NASA

その証拠写真。

1974年ごろ、NASAがボーイングの727の翼端に発煙装置を付けて実験したときの写真。

翼端から渦が出ており、それが下方向に向かい、

しかも後部に進むにつれて渦が合流し、大きくなってるのを見てください。

実際はこの後、外側に向けてさらに広がって行きます。

これが翼端渦(Wingtip vortices)と呼ばれるもので、かなり強力な渦となっており、

大型ジェット旅客機の翼端渦に巻き込まれると

小型機などは操縦不能になってしまいます。

有名なXB-70ヴァルキリーの墜落事故の時も、

ヴァルキリーに突っ込んだF-104はこの翼端渦に巻き込まれたと見られており、

極めて危険なものなのです。

それだけ強力な「渦」ですから、吸引力も大きく、これによって

主翼周辺を流れる気流は、後方斜め下に引っ張られる力を受けます。

「吹き降ろし」と呼ばれる気流がこれですね。

当然、進行方向とは逆に主翼を引っ張る力ですから、抵抗力となります。

これが誘導抵抗と呼ばれるものです。

その発生原理をみれば判るように、揚力が発生する限り避けられない、

必ず生じる抵抗なのに注意してください。

ただし、この誘導抵抗を厳密に説明するのは難しく、

渦の発生で後方斜め下に引っ張られる力を直接、誘導抵抗と見るか、

あるい渦に引っ張られる事によって、力の合成により主翼上面の揚力の発生方向が

真上ではなく斜め後ろに傾く結果生じる、後方への力の成分を誘導抵抗と見るか、

この辺りは、専門家でも人によって説明が異なってきます。

正直、私のような素人は頭を抱える部分です。

(同じ現象を異なる視点から見てるだけではあるので、抵抗値の大きさはどちらも同じになる)

ちなみに流体力学の専門家であり、日本式の層流翼、LB翼を開発した

谷一郎さんは、前者、渦によって生じる抵抗を単純に誘導抵抗としてます。

実際、その方がいろいろ理解が楽になるので、この記事では、

渦によって生じる斜め下後方に向いた力を直接、誘導抵抗とする、という事にしておきます。

(ただし計算をするなら話は逆で揚力が曲げられると考えた方が楽。

多くの専門書がこちらの説明を採用する理由がそれである)

この誘導抵抗を求める式は導入が面倒なので、その式だけ書いて置きます。

ただし、この式で求められるのはあくまで近似値で、厳密な数値にはなりませぬ。

ここら辺りから、徐々に流体力学の限界が見えて来始めます。

2/(π×大気密度) × 翼幅荷重 × 翼幅荷重 × (1/対気速度×対気速度)=誘導抵抗

翼幅荷重というのは文字通り、機体の全重量を翼の横幅で割ってその比を取った数字です。

翼幅荷重=機体重量 / 翼の横幅

ここで機体の質量ではなく、引力を掛けた重量(力の一種である)なのに注意。

以上の式で、例によって単位(次元)を求めると Kg m/ss で力の単位になります。

誘導抵抗も、圧力ではなく純粋な力となる、という事です。

この式によれば同じ重量の機体なら翼の横幅が長いほど

翼面荷重は小さくなりますから、誘導抵抗は小さくなります。

つまり同じ重量の機体なら主翼は細長い方が抵抗を減らすには有利、という事です。

同時に、重量は二乗で誘導抵抗を増やす、とも読めますから、

重量の増加は誘導抵抗の上昇に直結するのも判ります。

同じような影響を持つのが対気速度、つまり機体の飛行速度ですが、

これは2乗の逆数ですから、逆に数字が大きくなると誘導抵抗を減らす方に効いて来ます。

つまり高速で飛ぶほど、誘導抵抗の影響は低下します。

スピットのMk.Vあたりで計算すると、翼幅は11.2m、燃料弾薬搭載時で約3tですから、

巡航速度の時速250㎞前後の時で誘導抵抗は約777㎏ m/ss とかなり強力ながら

最高速度の580㎞/h前後で飛んでいる時には半分以下の283㎏ m/sにまで低下します。

無視できる、というにはちょっと重いですが、それでも十分なエンジンパワーがあれば

高速時の誘導抵抗はそれほどの数字ではありませぬ。

、

となると高速機では誘導抵抗はそれほど気にする必要がない、という事ですが、

先に見た翼面荷重の項目もあるため、例え高速機でも十分に重いと話は変わってきます。

特に時速1000㎞近くで飛ぶものの、貨物や乗客で重くなってる

現在のジェット旅客機などでは、誘導抵抗は無視できない要素となって来るのです。

この点は、後でまた見ましょう。

NEXT