さて、流体のエデンからの逃亡中の同志の皆さん、こんにちは。

前回は完全流体の楽園を追放された我々(当然、読者様を巻き込む)が、

粘性の誕生と、その特性を見たわけです。

せん断応力あれ、とニュートンは言った、というヤツですね。

で、前回見た粘性のせん断応力が流体内の物体に与える影響は大きく二つです。

■粘性そのものから生じる一種の摩擦抵抗

■粘性が産み出す渦から生じる慣性抵抗(圧力抵抗)

実は、前者の粘性による摩擦抵抗は、航空機に関してはほぼ無視できます。

なぜなら、流体によるその影響は極めて軽微だからでヤンス。

通常、固体の摩擦抵抗は極めて強大で、車や電車のブレーキのように、

強烈な摩擦力を発生させ、運動エネルギーを熱(と音波)に変換して拡散してしまう事で

重くてしかも速度を持っている車体を止めてしまいます。

ところが流体の場合、前回見たような一種の「上滑り」状態でしか摩擦力は影響を与えません。

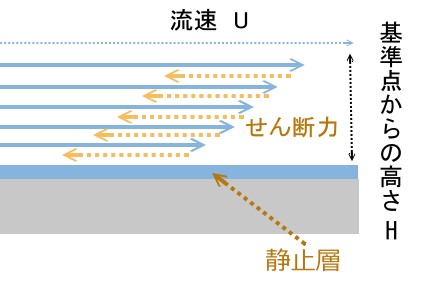

いわゆる境界層内だけの影響であり、こんな感じでしたね。

厳密に摩擦の力を受けてるのは完全静止してるごく薄い静止層のみで、

そこから上は粘性によるせん断応力(せん断力÷面積)で引っ張られてるだけです。

そして境界層の上の通常流れの層は何ら影響を受けません。

このため、固体に比べるとその影響力は極めて小さくなります。

例えば水道管の中にぴったりのサイズの氷を押し込むと、摩擦力で速攻で止まり、

入り口からそれ以上奥に押し込むことは、なかなかできません。

ところが同じパイプに水を流し込んだ場合、これを摩擦力で止める事は困難です。

実際、その数字を比較してみると圧倒的となります。

直径10㎝のパイプに時速18㎞、自転車で走る程度の速度で水を流すと考えましょう。

この場合、粘性が与えるせん断応力は、前回見た以下の計算で出ます。

せん断応力(τ)= 粘性係数(粘度 μ)×流速 / 高さ

水温20度の水の粘性係数は0.001kg/ms で、Uの流速は時速18㎞、すなわち秒速で0.5m/s、

Hの高さ、境界層の厚さは上記の条件だと3~5cm前後ですから、最小で0.03mほど。

境界層で一番上の通常流れに接する層の持つせん断応力を考えると、

0.001 × (0.5 ÷0.03) = 約0.0167kg/mss

ですね。

これが通常流れが受ける最終的な摩擦からの抵抗力(圧力)となります。

(境界層の底ではもっと抵抗値は大きいが、これは直接通常流れに接しないので無視する)

対して、流れの持つ力は、この流速でこの体積なら水圧はほぼ無視できますから、

運動エネルギー(=動圧力)を求めればよく、その計算式は以下の通り。

1/2×密度×流速×流速=運動エネルギー(動圧)

平均的な水として、水温20度とするとその密度は998.2kg/mmmですから、

1/2×998.2×0.5×0.5=124 .775 kg/mss

まあ、圧倒的に(笑)運動エネルギー(動圧)の力が大きく、

対する粘性の抵抗の力、せん断応力の圧力はもはや誤差の範囲以下であり、

よって流体の動圧の力(運動エネルギー)で簡単にブッチギッてしまうのです。

なので基本的には流体における摩擦抵抗は、ほぼ無いものと考えていい、となります。

が、抵抗値はゼロでは無いので、ずっとこの抵抗を受けながら

長距離を流れる場合は十分な抵抗として働き、流速は徐々に減速して行きます。

途中でエネルギーの供給が無ければ、この条件だと、

数百メートルも進めば完全に停止する事になるはずです。

逆にパイプに高低差があって位置エネルギーの供給が続く、

あるいは途中でポンプによって運動エネルギーが与えられる、という条件なら、

パイプとの摩擦抵抗だけで水を停止させる事は不可能です。

ただし粘性の圧力、抵抗力となるせん断応力はその式を見ればわかるように

流速が早くなると数字は大きくなります。

なので流速が速い方が流体の抵抗圧力は大きくなってはいます。

ところが速度の上昇は運動エネルギー(動圧)に対しても働き、

さらにこっちは2乗で効いてくるので、速度が上昇した場合、

動圧の上昇率の方がはるかに大きく、

流体の持つ運動エネルギー(動圧)に粘性は簡単に

ぶっちぎられてしまう事になりまする。

ただし高速になって粘性の力が強くなると、その力は

周囲の流体の流れを曲げるには十分な大きさとなります。

これが流れの乱れ、つまり層流の破たんと、乱流の発生につながって行く事になるのです。

すなわち、同じニュートン流体での比較なら流速が上がるほど流れは乱れやすくなります。

流れを止めるほどの粘性の力(エネルギー)は無いけど、

流れを曲げるには十分な粘性の力が高速の流体には生じてる、という事です。

時速100㎞で走ってる1tの重さの自動車を、50kg m/ssの力で止める事はできませんが、

車体最前部にこの力を横から加えれば、進行方向を曲げるには十分な力となるわけです。

(つまりハンドルを切るのに車体が持つ全エネルギーを停めるような力は要らないのだ)

止めれなくても、曲げれる、という事ですね。

これは重要ですから、必ず覚えておいてください。

自転車やバイク自動車などでは、ホイールやディスクを左右からパッドで挟み込んで、

その摩擦力で停止する構造のブレーキが多いです。

これは物体の摩擦力が運動エネルギーを完全に奪ってしまうほどの

熱、音波へのエネルギー変換能力を持つからです。

それによって十分、これらを停止させる事が可能になります 。

ところが、摩擦力なんてほとんど無い大気中を飛ぶ航空機では

減速の手段に摩擦は使えません。

このため航空機でもっとも難しいのは減速過程で、ある意味、加速より厄介なのです。

特に着陸時は落下しながら、つまり位置エネルギーを運動エネルギーに変換しながら

下降してくるので、普通にやってたら速度が上がってしまい、

速度が上がると自動的に主翼の揚力も上がるので

長い距離ゆっくり下降しないと、いつまでも着陸できない事になります。

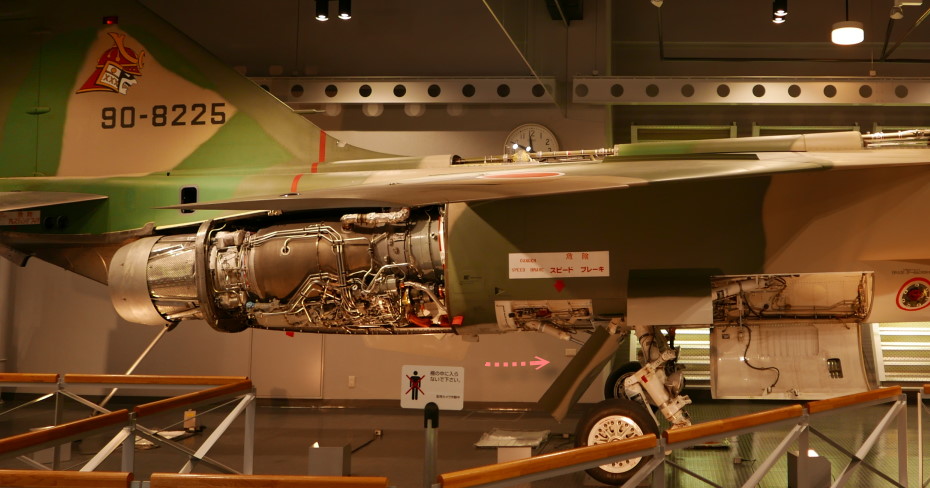

なので、より高速で飛ぶ軍用機などでは写真の矢印の先にあるような

機体の表面の一部が抵抗板として持ち上がる装置を付けて、

減速したい時には、これによって空気抵抗を一気に上げて速度を殺します。

エアブレーキと呼ばれるものですね。

ちなみに写真は富士T-1。

実は航空機で最も効率よく速度を下げる方法は高度を上げる事、

つまり運動エネルギーを位置エネルギーに変える事なのですが、

(自転車で坂道を登ると速度が落ちるのと同じ)

これをやると高度が上がってしまうので、さらに着陸できない、という状況になってしまいますから、

通常、着陸時の減速でこれを使う事はありませぬ。

エアブレーキは横から見るとこんな感じで、グイッと、板を浮き上がらせて、

見るからに空気抵抗が大きくなるようにしてます。

こちらは三菱F-1のもの。より重いF-15などはよりデカいのが背中に付いてます。

ちなみに抵抗が増えればいいので、単に抵抗板で減速するだけではもったいない、

抵抗板を主翼後部から斜め下に出して揚力を増加させ、

その誘導抵抗(次回触れます)を増やして減速する、というお得な方法もあります。

これなら、低速時の揚力が十分に稼げるので、通常の主翼は高速に向けた薄翼に出来るし、

一石二鳥となるわけです。

その代わり、派手な高揚力装置、ファウラー式の多段フラップだとか前縁スラットだとか、

いろいろ付けなきゃいけないので、主翼の構造が複雑になってきます。

このため小型機には向いてませんし、

おそらく重量的にも不利になってると思われます。

それでも現在のジェット旅客機ではこのタイプの減速が主流となってますね。

ついでに、旅客機の場合、脚を出す事でこれも一種のエアブレーキにしてるはずですが、

そこら辺りの効果は私も詳しくは知りませぬ。

NEXT